famitasu主宰の塚越です。

自己紹介にも少し書きましたが、出産してからメンタルの不調に悩まされ、産後うつ病と診断されました。(※2022年あたりまでの記録です)

治療を始めるまでの産後数ヶ月は、夫に強く当たったり、まだ赤ちゃんの我が子に手を上げそうになったりと本当に苦しい期間でした。

子どもは可愛いのに、自分の心と体が追いつけない。当時の私と同じ状態にあって、自分を責めているママ、ひとりで悩んでいるママが少しでも減れば、少しでもラクな気持ちになれたら、という思いから、私の体験談を紹介します。

「産後うつ」の定義と私の症状

産後うつは、出産後のホルモンバランスの乱れや育児ストレスによって引き起こされる精神的な状態で、気分の落ち込みや不安感が続くことを指します。

代表的な症状は以下の通り。

産後うつ病の症状を知っていれば、自分も家族も早めに対処できます。

心当たりのある人は、自己チェックしてみましょう。

- 疲労感、不眠

- 不安、緊張、パニック

- イライラする

- 希望を持てない

- 集中力や記憶力が弱くなる

- 気分が変化しやすい

- せかせかする

- 興味に欠ける

- 自分を責める

- 自分を情けなく思う

- 食欲がなくなる

- 子供や夫に愛情を感じなかったり、持てない

出典:日本周産期メンタルヘルス学会「産後うつ病の母親向けリーフレット」

私の場合は下記の12個中9個の項目が当てはまりました。この中から3つピックアップして、どのような状況だったかご紹介します。

・疲労感、不眠

・不安、緊張、パニック

・イライラする

・希望を持てない

・集中力や記憶力が弱くなる

・気分が変化しやすい

・自分を責める

・自分を情けなく思う

・食欲がなくなる

疲労感、不眠

毎日何かが憑いてるような倦怠感と疲労感があり、横になっていたい日々でした。

土日、気分転換に出かけても、午前中のうちに疲れて不機嫌になり、夫に当たることも多かったです。

また、疲れているのに眠れない・寝付けないということも多々ありました。

不眠の症状で疲れが取れないため、更に疲労感にも影響を及ぼして悪循環に陥っていきました。

イライラする

とにかくイライラが治らない、「ムキー!!」となってしまい、夫に強い口調になったり、叩いてしまうなど、行き場のないイライラを感じていました。

元々効率的なことが好きなタイプなのもあるかもしれませんが、それでも普段よりイライラしていたと思います。

最終的に病院にかかったきっかけも、どうにもならなくて子どもを軽く突き飛ばしてしまったことでした。

このままでは悪い方向にしか行かないと夫が勧めてくれたのが最初です。

自分を責める・情けなく思う

一方で、「こんなダメなママでごめんね」と悲しくなり「消えたい」という気持ちがしばしば浮かんでいました。

希死念慮というよりは「この場からいなくなりたい」という気持ちに近く、“いたたまれない”、という感情だったと思います。

多数の有名人が産後うつに悩まされていたことを告白

多くの有名人が産後うつを公表し、社会における認知度が高まりました。彼らの体験談が多くの人々にとっての励みとなっています。

アデル

私はちょっとしたことでうつ病を繰り返しているの。息子を出産した後はひどい産後うつになって、とても怖かった。人に話すことに抵抗があって、誰にも話せなかった。4人の友人も同じような経験をしていて、みんな産後うつを恥ずかしいことだと感じていたわ

ELLE girl

力強く鼓舞してくれる楽曲の多い方なので、この記事を見たときは驚きました。それと同時に多くの勇気と彼女のように産後うつやそれらのケアについて発信していく重要性を強く感じました。

彼女やその周りの友人のように家族や友人に相談できない、相談しにくい雰囲気があり、周囲の理解を得て正しい知識を養っていくことが大切だと思います。

ダイアナ妃

私は、これまで誰もが話題にしなかった産後のうつ病で苦しんだ。大変な時期だった。朝起きてもベッドから出たくなくて、周りから誤解されているように思い、自分をダメな人間だと感じた。

ELLE girl

ケアの手は恵まれているであろう立場の方であるダイアナ妃も産後うつだったとは。

お手伝いの方が周りにいても、逆にその立場だからこそ、「周りから誤解されている」と感じたのかもしれませんね。

どんなに恵まれた環境でも、ホルモンバランスや他のストレスも絡み合って発症するのが産後うつだと、誰しもなるものなのだと改めて感じました。

小雪

最初の(産後)1か月は疲れがひどくて、こんなこと言ったらあれですけど、子どもがかわいいと思えなかった。男の子とあって、繊細でよく泣くので、1時間おきに起こされて、寝れなくて、思考能力も落ちたりした

婚活ニュース

シュッとされていて、ライフスタイルも完璧でメンタルケアも定着されていそうな勝手なイメージを持っていたので、小雪さんも驚きました。

小雪さんも「可愛いと思えなかった」のか…と、やはり乳児育児は誰でも心身が削れていくのだと改めて思いました。

私が体験した産後うつ

私の場合、出産後1年半を経て、仕事復帰した後に「産後うつ」と診断されました。気分の低下や無気力感、日常生活の困難さを経験しました。

実は、最初は「育児と仕事の両立で適応障害になった」と診断されました。

そうなんです、産後うつじゃなかったのです。

その後、それまで通っていた精神科が遠かったので、家の近所の精神科に変えました。

そこの先生が良い方で、何度もカウンセリングを重ねるうちに

「それって実は産後うつなんじゃない?」と気づいてくれました。

当時の心の状態がどんなものだったか、出産後からつけている日記から抜粋します。

ー2019年4月 出産

ー2019年8月下旬 夜中ずっと唸ってぐずって寝ない。もう限界。

ー2019年12月上旬 大声を出してしまい泣かしてしまった。

ー2020年2月上旬 ベビーベッドから落ちてしまった。母親としてだめだという気持ちが大きくなりすぎて消えたくなる。

ー2020年3月 予期せぬ動きが増えてきてる。私が疲れ溜めてちゃだめだ

ー2020年4月下旬 すぐ寝なくてひたすらあやして、一度諦めて先にご飯食べようとしたら、しなくてもいいのにパパがトライしてギャン泣き。やらなくていいと言ったのに。可哀想とか言ってやったくせに悪化。いよいよイライラが爆発して怒鳴り散らしてしまった。娘はますますギャン泣きで、本当に可哀想なことをした。こういうふうになるのなら離婚した方がいいのかな。もう辛い。

ー2021年10月 泣いて縋ってくる娘を対応しきれず跳ね除けてしまった。それを見た夫が病院の受診を促してくれた。

改めて読み返してみると、出産後しばらくはいわゆる「産後ハイ」状態で家事育児をこなしていましたが、その後、夜泣きやイヤイヤ、行動範囲が広がってきた時期から肉体的にも精神的にも疲れがたまって、苦しくなっている印象を受けます。

そのうえ、心のどこかに夫への期待があったので、家事も育児も自主的にやってくれない夫を見て、「なんで私ばっかり」「誰もわかってくれない」という被害妄想に近い感情に囚われていたのも不調を加速させた要因と思います。

また、結婚前の仕事が激務で、人間関係にも苦労したことから適応障害を患った経緯もあり、産後うつ病になりやすい状況ではありました。休職後は転職もできて、元気に仕事していたのですけど、「うつ病になったことがある場合、産後うつ病を発症しやすくなります。」(出典:MSDマニュアル)といわれるように、過去にうつ病や、何かしらメンタルに不安を抱えている人は注意したほうが良いかもしれません。

改善するのに試したこと3選

仕事復帰後にボロボロになった私を見た夫に精神科受診を勧められて、やっと精神科を受診しました。

医療以外にも色々試したのでご紹介します。主に私が試したことは下記の3つです。

- 精神科を受診して療養&投薬治療をした

- 民間療法ヒプノセラピーを試した

- 遠隔ヒーリングを試した

①精神科を受診して療養&投薬治療をした

私が甘えてくる子どもを軽く突き放してしまった時、ちょうど居合わせた夫が「このままではやばいかもしれない」とやっと気づいてくれたことで、病院に行くことになりました。

それまで自分の中でも「受診する」という選択肢が浮かんでいませんでした。これは結構不思議です。

というのも、実は独身時代に過労により不眠になって、自ら精神科を受診したことがあり、その時は「なんだかおかしい」と自己判断できていました。

でも、産後はそんな判断もできていませんでした。

その後、精神科医の診断のもと、休職して療養し、投薬治療を行いました。

最初は、独身時代にかかった医師の元に行ったのですが、そこでは「仕事と育児の両立負担による適応障害」と診断を受けました。結婚後引っ越して通院には遠かったので、近所のクリニックに変更したのですが、その先生が初めて生まれて物心ついてからの過去を聞いてくれて、産後の状況を伝えたところ、「それは産後うつだね」と、やっとそこで「産後うつ」という言葉に辿り着きました。

症状や状況を調べたら、「私まんまこれじゃん!!」と腑に落ちました。

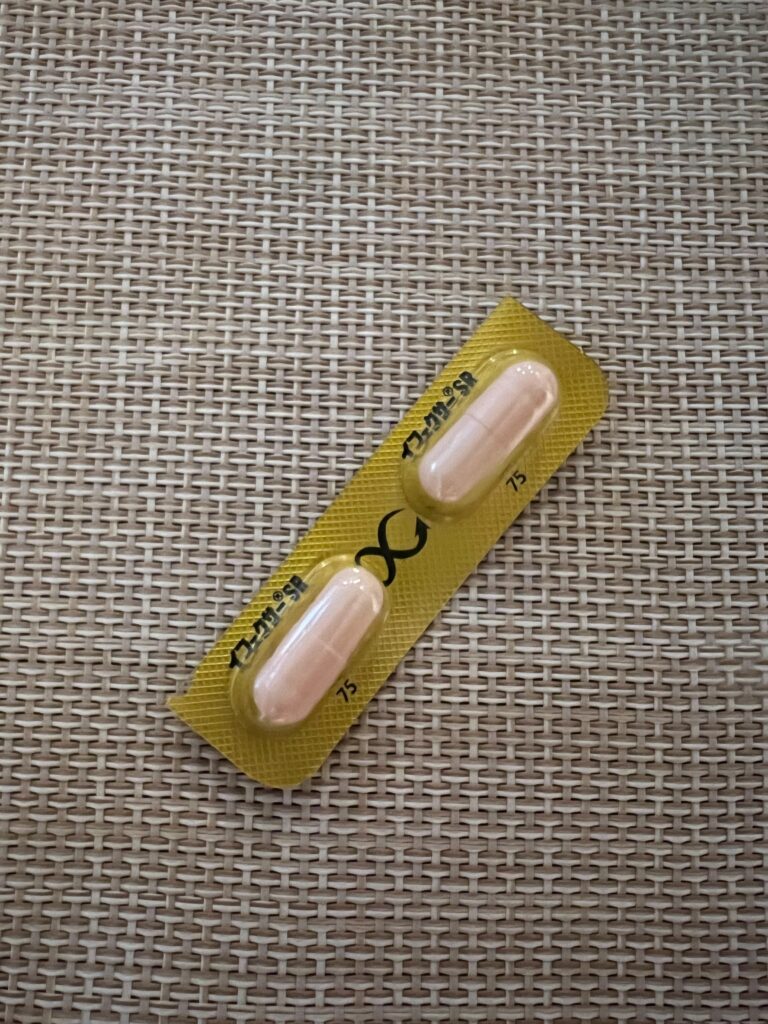

薬物治療では「アモキサン」から「トリンテリックス」への変更が効果的でした。その後は「イフェクサー」に変更しています。

治療期間中は、診断書も書いてもらい、保育園を疾病で使わせていただき、日中はゆっくり休むことができました。

家族のサポートも重要で、夫がそれまで以上に家事や育児を手伝ってくれました。

②民間療法ヒプノセラピーを試した

催眠療法を受け、潜在意識にアプローチすることで自己理解を深めました。催眠療法士とのセッションは毎週1回、約2時間行われ、リラックス効果がありました。セッション中は深呼吸を行い、ストレスや不安を解放する方法を学びました。この療法は心の奥底にある感情を引き出し、解消するのに役立ちました。

ちなみに、私の心の中のインナーチャイルドの部分に気づくことができました。

脳内に浮かんだイメージで、「一人寂しくしている小さなうさぎ」が出てきたのですが、それは私自身で、その子を優しく撫でてあげることで心が軽く感覚を覚えました。

③遠隔ヒーリングを試した

エネルギー調整を目的とした遠隔ヒーリングも試し、体調改善に役立ちました。ヒーリングは1回につき15~30分間行われ、遠隔での施術ながらも心身のリフレッシュを感じました。施術後はリラックスでき、その日の睡眠の質が向上しました。

ココナラだと、ワンコインから探せます。真偽のほどは分かりませんが、試してみてはいかがでしょうか。

一番効果を実感できたのはどれ?

一番効果を感じたのは、休養と投薬治療の組み合わせでした。

精神科医の指導のもと、適切な薬を服用しながら十分な休息を取ることで、心身の回復を実感しました。

産後うつの克服を体験した私が実際に実践して効果を実感できたこと6選

私が産後うつを克服した際に実際に試して効果が実感できたことは下記の6つです。

①疲れ切った心身を癒すことを最優先にして2ヶ月の休職を取った

仕事を休職し、完全な休養を取ることで心身の回復を図りました。家族や保育園の助けを借りながら、育児や家事から離れ、自分自身の回復に専念する時間を作りました。

まずは寝ること、自分を責める感情が浮かばない趣味に没頭する時間を作っていきました。私の場合は漫画が好きなので、横になりながら漫画を読んでいました。

休職している間、仕事に復帰できるのか、も考えがちでしたが、それを考え始めるとまた焦りや追い詰める感情が浮かんでくるので、なるべく離れるようにしました。

②1日約8時間の睡眠時間を確保するようにした

夜10時から朝8時までの10時間、夜間に授乳で起きますが、昼間も昼寝をして、しっかりと睡眠を確保しました。

平日どんな生活だったか、の例です。

【平日の1日】

8:00 – 起床、朝食、 子どもの世話

9:00 – 登園、ついでに少し散歩

昼食まではしんどかったら寝る、元気があれば軽く家事をするなど

12:00 – 昼食

14:00 – 昼寝

16:00 – お迎え、家事

19:00 – 夕食

22:00 – 就寝 ただ、まだ母乳での授乳をしていたので、夜中何度か起きていました。

本当は卒乳できればよかったですが、卒乳も結構精神も体力も使うので、私はそのままにしていました。

③ノートに頭の中を書き出して自分の考えを客観視してみた

感情や考えをノートやタブレットに書き出し、自己分析を行いました。これにより、気持ちの整理がつきました。具体的には、毎日朝と夜に5分間、感じたことや考えを自由に書き出し、後で読み返すことで自分の思考パターンを理解しました。

このやり方は、ジャーナリングといい、感情や気持ち、その日の状態を詳細に記録することで、自分自身を理解しやすくしてくれます。

ジャーナリングの始め方

ジャーナリングは自分自身と向き合う大切な時間を提供してくれます。興味がある方は、まずは簡単な日記から始めてみてください。

- ツールを選ぶ:紙のノートやデジタルツール(アプリやオンラインプラットフォーム)など、自分に合ったものを選びましょう。

- 時間を決める:毎日または定期的に書く時間を決めることで、習慣化しやすくなります。私は、午前中や夜に落ち込みが激しかったので、そのタイミングに書き殴っていました。

- リラックスする:静かな環境でリラックスし、自分の思考や感情に集中しましょう。

- 自由に書く:書き方や内容に制限を設けず、自分の思うままに書いてみましょう。

私はiPadでメモアプリ「Nebo」を当時使っていました。

画面は仕事のメモですが、このアプリだとテーマごとにメモが一覧にできるので、結構便利でした。

心理療法でも「認知行動療法」と言って否定的な思考パターンに陥っていないかチェックする療法があります。書き出すことによって、客観的に見れるので、効果があるように感じました。

④それ以上落ち込まないよう思考をストップして子どもと一緒に寝ていた

気持ちが落ち込む前に子どもと一緒に寝ることにしていました。寝ている時間は家事の時間だ!という方も多いと思いますが、症状がある時は休む時と割り切って、一緒に寝てしまいましょう。

特に午後の昼寝時間に、子どもと一緒にベッドに入ることで、短時間でも心身をリフレッシュできました。

⑤アドラーの「課題の分離」を取り入れて子どもに対する考え方を変えてみた

書籍『嫌われる勇気』で一大ブームになったアドラー心理学の「課題の分離」を実践し、子どもとの関係性を見直しました。

「自分の課題」と「子どもの課題」を分けて考えることで、過度な責任感から解放され、心の負担が軽くなりました。

例えば、子どもが泣いていると責められているように感じていたのですが、自分でコントロールできることはお腹を満たしてあげたり寝かせてあげたりすることで、あとは子ども自身の問題なので、手を尽くした上でまだ泣いているなら仕方ないね、という気持ちで見守れるようになりました。

⑥自治体の無料キャリア相談を利用してカウンセラーに相談してみた

自治体のキャリア相談を活用し、今後の働き方についてのアドバイスを受けました。キャリアカウンセラーとの相談を通じて、自分に合った働き方を見つけることができました。

また、再就職や職場復帰に関する具体的なプランを立てることができ、将来への不安が軽減されました。

例えば、東京都の「女性のためのキャリア相談」では、専門のキャリアカウンセラーが再就職支援を行っており、個別相談や職業訓練の紹介を受けることができます。また、神奈川県の「かながわ女性就業支援センター」では、職業カウンセリングや就職活動のサポートが受けられます。埼玉県の「女性キャリアセンター」でも、再就職に関する情報提供や個別相談を実施しています。

民間のキャリアコンサルタントやキャリアコーチだと、伴走型のメニューもあるので、まずは無料で試して、もっと詳しく取り組みたくなったら調べてみてください。

実際に休職中に相談した内容を紹介します。

私「仕事休んでいるのですが、このまま復帰できるのか不安です。でも仕事はしないと東京じゃやってけないし・・・」

相談員さん「であれば、これ書いてみましょう!」

そしてライフキャリアレインボーのワークシートをくれました。

キャリア理論の学者が提唱している、仕事だけでなく人生全体をキャリアと捉えてそのバランスを見る方法です。

これによって、私自身、仕事80%、プライベート20%くらいのバランスだったのが、子育てが入ってくることによって仕事そのままのボリュームで大丈夫なわけない!と気づくことができました。結構これが自分だと気づけないのですよね。

みんな両立頑張ってるのに私だけできない!と思い込んでいましたが、そもそも仕事の量が多すぎたのです。

このワークシートは自分でも試せますし、ガイド役のカウンセラーやキャリアコンサルタントなどに相談するのも良いと思います。

さいごに:いろいろ試してみて自分に合った方法を見つけるのがいちばん

産後うつの克服には個人差があります。自分に合った方法を見つけることが重要です。

試行錯誤しながら、自分に最適なアプローチを見つけることで、健康な生活を取り戻すことができます。

今回ご紹介したことはごく一部。まずは休職して症状が軽減してきたら、色々試してみてくださいね。