「男性の育休取得率が過去最高に!」というニュースをご存知ですか?実際に自分の周りで休業した男性社員がいないと「本当に?」と疑問に感じるかもしれませんね。

また、自分が育休を取ろうとした時「休業中の収入は?」「会社に迷惑を掛けてしまうのでは・・」と不安に感じることもあると思います。

今回は社会保険労務士、社会福祉士として仕事と育児の両立支援について活動をしている筆者が、厚生労働省の統計から見える現状と法改正のポイント、出産育児休業給付金、メリット、デメリットについて解説をさせていただきます。

「育児」という貴重な機会をパートナーと一緒に安心して迎える為に、こちらの記事が参考になりましたら幸いです。

男性の育休取得率は何パーセント?取得日数などの情報を確認!

政府は2050年までに男性育休の取得率50%を目標に掲げていますが、2020年度(令和2年度)の民間企業で働く男性の育休取得率は「7.48%」と目標と大きな開きが見られました(女性の育休取得率は「83.0%」)。

その改善に向けて「育児介護休業法」の法改正が段階的に実施され、2022年度(令和4年度)の男性育休所得率は「17.13%」で過去最高となり、改善が図られてきています(法改正の詳細は後述します)。

取得日数については「2週間以内」が5割と最も多くなっており、短期間での取得が中心になっています。

また、2023年7月31日、厚生労働省「イクメンプロジェクト」による「令和5年度男性の育児休業取得率の公表状況調査(速報値)」の結果によると、従業員1,000名以上の企業での男性の育休取得率は「46.2%」と5割近い社員が育休を取得しており、平均取得日数については「46.5日」となっています。

従業員数が多い企業での改善が進んでいることが分かりますね。

参照「育児・介護休業法の改正について」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

参照「イクメンプロジェクト」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/topics/tp100618-1_00002.html

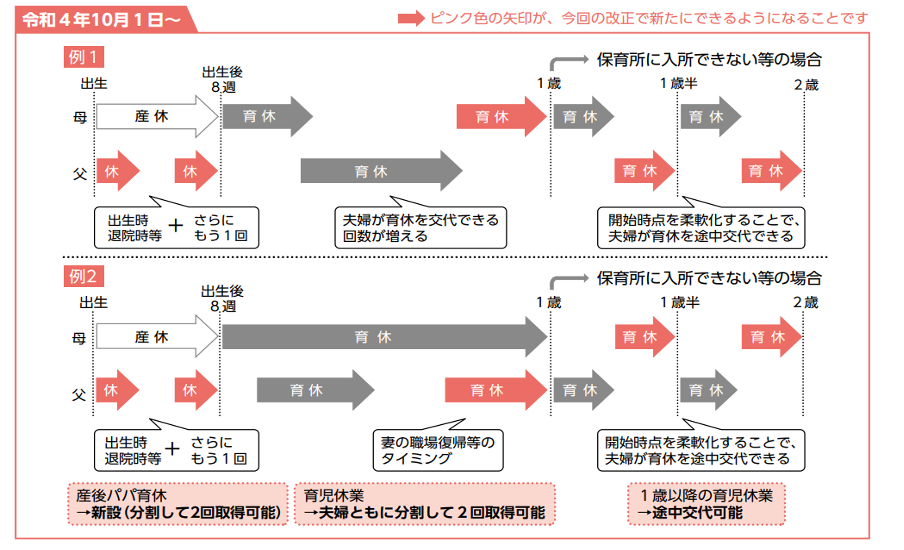

2022年10月の法改正で何が変わったの?変更点をチェック!

上記統計の結果から、大企業を中心に男性の育休取得率の改善が図られていることは分かりましたが、具体的にどのような法改正が行われたのでしょうか。その内容について、確認をしていきたいと思います。

2022年(令和4年)10月の改正点は以下の通りです。

・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。

(ただし、労使協定を締結した場合は「労働者が合意した範囲」で休業中の就業も可能)

改正前は「原則不可」となっていた休業中の就業が、労使協定の締結を条件に認められる事になりました(就業日数、就業時間に上限あり)。

産後パパ育休(出生時育児休業)は雇用保険法の「出生時育児休業給付金」の支給対象になり、休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。

就業日数、就業時間に上限の規定はありますが、就業していても給付金が支給されるのは安心ですね。

参照「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

・育児休業の分割取得

改正前は「原則不可」となっていた分割取得が、2回まで取得できるようになりました。

【例】出生時休業期間中

・出産、退院後のママに体力的にも精神的にも負担が掛かる時期に1回、その後、出産8週間を経過前に1回(合計4週間まで)。

【例】育児休業期間中

・出産8週間を経過後に1回。子どもが1歳で保育園に入園、入園に合わせてママが復職する前のバタバタする時期に1回(合計1年まで)。

※尚、保育園に入れないなど特別な事情がある場合は、子どもが2歳になるまで延長も可能です。

「公益財団法人日本産婦人科協会」によると、ママの「産後うつ」は産後3カ月以内に発症することが多く、2週間以上継続する傾向がある為、必要な時期に家にいてママのサポートをすることによって「産後うつ」を防止したり、症状を緩和することにも繋がります。

同様に、職場復帰の前後も環境の変化によりママの負担が増える時期になりますので、その様なタイミングでのサポートも必要になります。

参照「産後うつ病について教えてください」(公益社団法人 日本産婦人科協会)

https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200311/

より柔軟な取得が可能になるような改正が行われていますね。

参照「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

収入面が心配・・・。給料の67%が保証されるって本当?

・先ほど、産後パパ育休(出生時育児休業)は雇用保険法の「出生時育児休業給付金」の支給対象になることをお話しさせていただきました。

育児休業期間中、賃金が支払われないなどの一定の要件を満たした場合に支給対象となり、支給額は以下のようになります。

★支給額→「休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は67%→50%に)」

上記の給付金が支給されるだけではなく、支払いが免除されるものがあることはご存知でしょうか?

まず、育児休業給付金は非課税の為、所得税が掛かりません。また、翌年度の住民税算定額の計算の基礎にも含まれない、というメリットもあります。

更に、育児休業中の社会保険料(厚生年金保険料・※1 健康保険料)は免除されます。

(労働者だけではなく、使用者(企業)も免除)

他にも給与所得がない場合には、雇用保険料も生じません。

まとめると「育児休業給付金の支給(※2 67%)+社会保険料の支払い免除(賃金の約14%分)」で賃金の約80%がカバーされる事になります。

労働者の雇用を継続するという目的もあり、収入面でも保証されていることが分かりますね。

※1 健康保険料率は、加入する健康保険組合によって変わります。

※2 休業開始から6か月経過後は67%→50%になります。

注意点として、育児休業給付金の支給については受給する為の条件があります。2022年の法改正で有期雇用の労働者も支給を受けやすくなっていますが、条件に当てはまるか確認が必要です。

また支給額にも上限があります。参考資料をご確認ください。

参照「育児休業給付の内容と支給申請手続」(厚生労働省)2023年8月1日改訂版

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf

男性育休のメリットは何?

ここまで、男性育休の取得率などの実態、最新の法改正、給付金について見てきました。

男性の育休取得のハードルが徐々に下がってきている様に見えますが、実際に取得した場合にはどのようなメリットが考えられるでしょうか?いくつか例を挙げて確認していきたいと思います。

- 子どもとの時間が取れる=成長を間近で見ることができる

- パートナーの負担を軽減できる=夫婦間の愛情が増し、関係性が良くなる

こちらは共感できる方が多いかもしれません。

他にも「子どもを通して、地域のコミュニティに参加することで新しい関係を築くこと」ができます。

もちろん時には人間関係の煩わしさを感じることもありますが、、子育てに関する悩みに共感出来たり、励まされたり。会社、家庭とは違うコミュニティで気付きを得ることができる点はメリットの一つかもしれません。

筆者のことで恐縮ですが、学生時代に戻ったような付き合いができる仲間(パパ友)ができたことは、生活を豊かにしてくれており、子どもに感謝しています!

では、立場を変えて、企業にとってのメリットはどのようなものがあるでしょうか?

2023年7月31日、厚生労働省「イクメンプロジェクト」による「令和5年度男性の育児休業取得率の公表状況調査(速報値)」の結果から「取得率を公表した効果、変化」として上位3つを紹介します。

- 社内の男性育休取得率の増加(33.1%)

- 男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化(31.5%)

- 新卒・中途採用応募人材の増加(8.3%)

男性の育休取得率の公表をすることにより、取得率の増加だけではなく、社内雰囲気のポジティブな変化、人材採用への効果も見られているのは面白いところです。

前章の社会保険料の企業負担分が免除になる、という点も人材コスト面でのメリットになるでしょう。

参照「イクメンプロジェクト」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/topics/tp100618-1_00002.html

男性育休のデメリットは何?

例えば、私用で有休を取る時に「会社に迷惑が掛かるので、申し訳ない・・」と感じたり、「評価が悪くなるのではないか?」「異動や降格などにならないか?」などマイナス面が気になるという方は少なくないと思います。

2019年4月に「働き方改革」の施策として「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられるほど、仕事を休むことが苦手な日本人にとって、長期休業は精神的にハードルが高い、ということが考えられます。

参照「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

育児のための休暇・休業制度の中で育児休業制度を利⽤しなかった回答者について、取得しなかった理由をみると「男性(正社員・職員)」では、回答が多い順に以下のような結果が出ています。

- 収⼊を減らしたくなかったから(39.9%)

- 職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」(22.5%)

- 会社で育児休業制度が整備されていなかったから(21.9%)

- 「男性(正社員・職員以外)」でも順位に違いはあるものの、上位3つの理由は変わりません。

- 収⼊を減らしたくなかったから(46.4%)

- 会社で育児休業制度が整備されていなかったから(25.0%)

- 職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」(20.5%)

参照「厚⽣労働省 委託事業 令和4年度 仕事と育児の両⽴等に関する実態把握のための調査研究事業」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001085271.pdf

・収入については、前章でご説明させていただきましたが、会社の育児休業制度の未整備、育児休業を取得しずらい職場の雰囲気、上司、職場の育児休業取得への無理解も取得を阻む理由となっているという結果から、企業向けに育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として以下のような施策が設けられています。

・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

※複数の措置を講じることが望ましい。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の 周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

【周知事項】

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

【個別周知・ 意向確認の方法】

①面談

②書面交付

③FAX

④電子メール等

①~④のいずれか

注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

また、育休の取得を理由として不利益な取扱いやハラスメントを禁止したルールも設けられており、労働者の保護が図られています。

・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止・ハラスメント防止、育児休業等の申し出・取得を理由とした事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

今回の改正により、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出、取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出、同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。 また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

参照「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

本来、子どもを育てる期間に仕事を休むことについて、メリット・デメリットと考えるのは好ましい事ではないかもしれませんが、現状の職場の課題に対して上記のような国の施策があることを理解し、職場環境の改善に繋げられる事が望ましいと思います。

まとめ

初めての育児に臨むママ、パパは「自分が子どもを上手に育てられるだろうか?」と不安になるものです。

そのような中、男性の8割が育児休業の取得を希望しているという結果もあり、男性の育児に対する考え方が前向きに変化していることは、ママにとっても子どもにとってもプラスの状況ではないかと思います。

参照 男性の育児休業取得促進研修資料(厚生労働省)

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/download/promotion_smes201902.pdf

育児を取り巻く環境は少しずつ整備されつつあります。

男性が育児に積極的に参加しやすい社会になることで、男女ともに仕事と育児の両立ができる社会を実現できることが望ましいと思います。

制度を正しく理解し、安心して活用していくことで大人も子どもも健やかに成長できる社会になっていくと良いですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。