「産後ケア」の実施が市区町村の努力義務になったことを知っていますか?

言葉は聞いたことがあっても「産後ケアって何?」「どんなサポートがあるの?」と感じている方も多いのではないでしょうか?

そんな「産後ケア」について本記事で学んでいきましょう。

前編となる今回は、利用する産前産後のママが知っておきたい、ケアの内容や対象者、申請方法などを解説します。

産後ケアとは?

「産後ケア」とは、産後のママの心身のケアや、赤ちゃんのお世話を受けられるサポートのことです。

一般的に、出産後のママの体には、全治2ヵ月〜3ヵ月程度のケガと同等の負担が掛かっているといわれています。身体的な負担だけでなく、子育てのプレッシャーに気持ちがついていかないなどの理由で、約10%のママが「産後うつ」を発症するといわれ、精神的にも不安定な状態にあるのがわかります。

「産後ケア」は、そういった”満身創痍”なママが、医療機関や助産所で育児についての相談ができ、食事や睡眠をとって心身を休ませることもできるサービスです。外出が難しい方には、助産師や保健師による訪問型もあります。

「産後ケア事業」が拡大している背景の一つには、核家族化や共働き家庭の増加により、子育てに対する負担が大きくなっているという環境の厳しさがあるといわれています。

国は、そのような状況を改善するために産後ケア事業を法定化し、産後ケアを実施している市区町村の割合を約2%から8年間で78%まで増やすなど、新たな支援に力を入れています。

法定化により産後ケアを実施する民間企業の参入が増え、サービス(骨盤矯正マッサージ、アロマケアなど)が多様化するなど、産婦を取り巻く環境が整備されてきています。

産後ママの悩みと課題

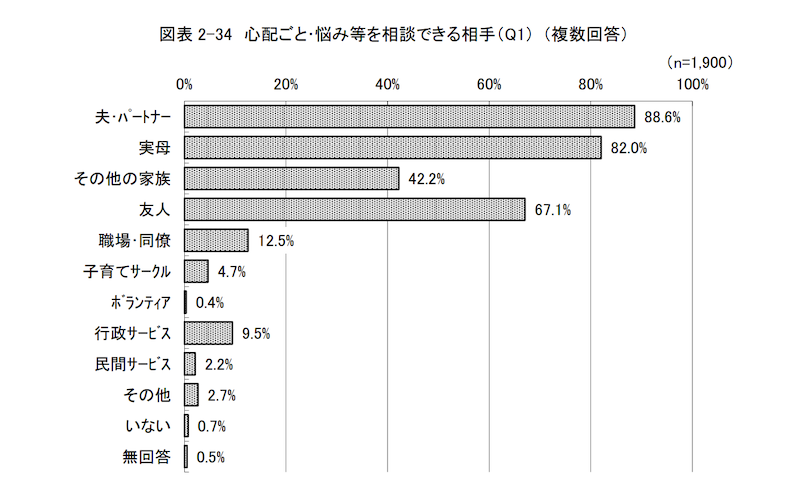

三菱東京UFJリサーチ&コンサルティングの調べでは、妊娠・出産・産後の期間で妊産婦の8割〜9割程度は不安を抱えているとされています。

産後2週間未満の時期で「その不安を解消するためにどのようなサービスが必要か」という質問に対しては「自分の体のトラブルへの助言(50.9%)」が最も多く、次に「育児の相談(41.6%)」、「悩み相談などや精神的支援(37.1%)」と続いています。

出典:三菱東京UFJリサーチ&コンサルティング

データからは、出産後の女性の体は、身体的(腰痛や肩こり、胸の張りなど)にも精神的(育児への不安、孤独感など)にも不安定な状態にあるため、不安や悩みを相談できる相手を必要としています。

産後ケアサービスの対象は?

それでは、産後ケアサービスはどのような条件の方が対象になるのか、確認してみましょう。

① 産後1年以内の産婦(母子保健法の一部を改正する法律(改正母子保健法)

② 心身の不調、育児サポートが無い環境であるなど(厚生労働省のガイドラインの条件)

上記①②に当てはまる方が対象になります。それぞれの根拠規定について、該当箇所をご紹介します。

①母子保健法の一部を改正する法律(改正母子保健法)

第十七条の二 市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲げる事業を行うように努めなければならない

引用:母子保健法の一部を改正する法律(第十七条) 衆議院

②厚生労働省のガイドライン

【身体的側面】

(1)出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要がある者

(2)出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者

(3)授乳が困難である者

(4)産婦健康診査を実施した病院、診療所、又は助産所で身体的ケアが必要と認められる者

【心理的側面】

(1)出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者

(2)産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果等により心理的ケアが必要と認められる者

【社会的側面】

(1)育児について、保健指導(育児指導)の必要がある者

(2)身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者

(3)家族等から十分な育児、家事等の支援が受けられない者

(4)妊娠したことを本人及びパートナー、家族が心から喜び、出産を待ち望んでいた状態ではないなど妊娠・出産に肯定的でない者

引用:産前・産後サポート事業ガイドライン、産後ケア事業ガイドライン 厚生労働省

産後ケアサービスって何をしてもらえるの?

産後ケアサービスは、病院や助産院の施設内で体を休めながらサポートが受けられる「宿泊型、日帰り型」、外出が難しい方を対象として、助産師が利用者の自宅でケアを行う「訪問型」の3種類から選べます。具体的なケアの内容は以下の通りです。

《ママへのケア》

・健康管理(保健指導、栄養指導)、乳房ケア

・授乳や寝かしつけ、沐浴方法、育児についての相談

・産後の生活についてのアドバイス

・睡眠時間の確保

《乳児へのケア》

・健康、発達状況の確認

・体重測定

個別でのケアが原則ですが、ママ同士で子育ての困りごとを話し合う「グループケア」を実施しているケースもあります。ご自身に合ったサービスを利用するのが良いでしょう。

参考:産後ケア事業の利用者の実態に関する調査研究事業報告書 令和2年9月 厚生労働省

産後ケアサービスを受けられる期間は?

産後ケアサービスを受けられる期間は、令和3年4月より、従来の「産後4ヵ月以内」から「産後1年」に延長されました。しかしながら、実際は「産後4カ月以内」で実施している自治体が多く、さらに利用日数は「産後4ヵ月以内で原則7日間」と利用日数の上限が設定されています(多胎の場合、14日間)。

参考:産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について 厚生労働省こども家庭局 母子保健課

産後ケアの実施者

国が進める産後ケアの実施主体は市区町村ですが、実際には市区町村から委託を受けた病院や診療所、助産所が厚生労働省の定めた基準に従って対応しています。最近では民間企業が運営する「産後ケアホテル」が誕生し、多彩なサービスが提供されるようになってきました。

- 病院

- 診療所

- 助産所

- 保健センター

- 産後ケアホテル

申請方法

申請方法について下記の方法があります。

- 窓口

- 各家庭訪問時に対面での対応

また、電話やオンラインで申請のための予約を取ることが可能です。事前予約をしたのち、市区町村の窓口で担当者からヒアリングを受けて、申請書を記載する流れとなります。

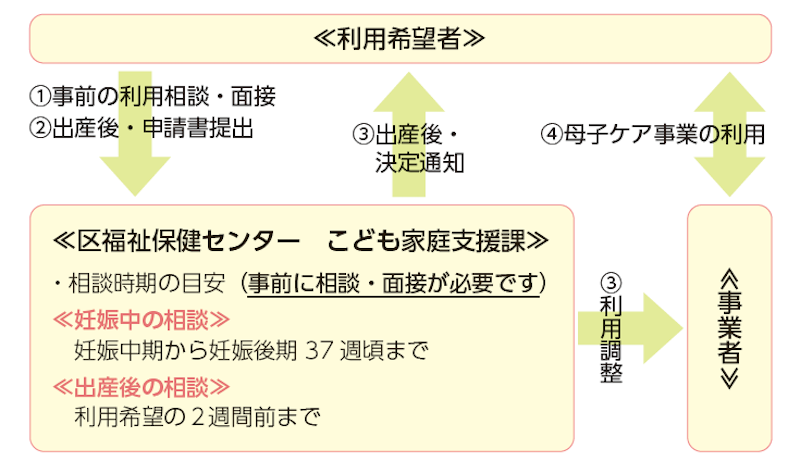

下記に、一例として神奈川県横浜市の「利用申し込み方法と利用までの流れ」を表にしました。産後ケアを利用するためには「①事前の利用相談、面接」が必要となっています。利用を検討する場合、早めの行動が必要です。

出典:横浜市公式サイト

なお、利用する施設によっては、事前の施設見学や施設のスタッフとの面談が必要な場合があります。

産後ケアの費用

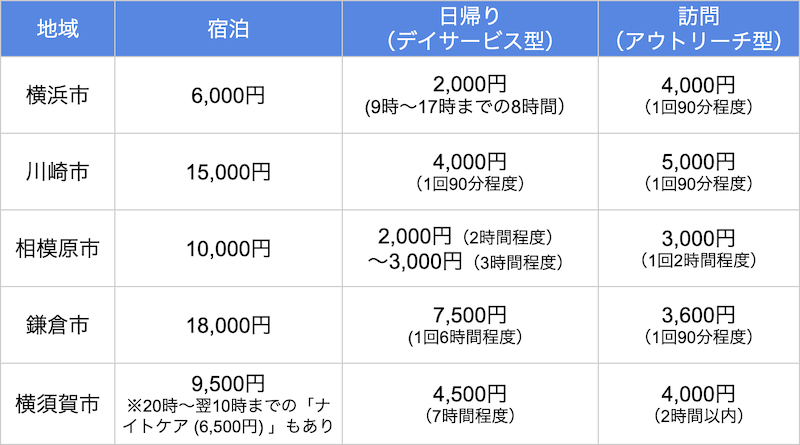

産後ママにとって心身の安心につながる産後ケア施設。利用するにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。市区町村の産後ケア事業は補助金が支給されるため、民間企業が運営する産後ケア施設と比べると低価格で利用することができます。どのくらいの費用感か確認してみましょう。

市区町村

利用料は地域や施設によってさまざまです。神奈川県の例で説明します。宿泊型の利用料(1泊2日)でみると、横浜市では6,000円なのに対して、川崎市は15,000円となっており、2倍以上の差が出ている地域もあります。

また、利用時間についても地域差があります。日帰り(デイサービス型)について、横浜市では8時間行うのに対し、川崎市では90分(1時間30分)になっているなど幅があることが分かります。

ご利用を検討される場合は、お住いの市区町村のホームページ、担当窓口でご確認をお願いします。

各自治体の公式サイトより筆者作成

参照:

横浜市産後母子ケア事業(ショートステイ・デイケア)について 横浜市

横浜市産後母子ケア事業(訪問型母子ケア)について 横浜市

産後ケアのご案内 川崎市

子育てサイトさがみはら 相模原市

産後ケア事業 鎌倉市

産後ケア事業 横須賀市

民間の施設

地域や施設によって異なりますが、都内の場合、1泊2日の利用で3万円〜6万円程度が相場となっています(日帰りの利用の場合は1万5,000円〜2万円程度)。民間の施設は補助金が適用されないため、利用料は割高になりますが、骨盤矯正やリンパマッサージ、温泉の利用、送迎サービスなど独自のサービスを実施することで利用者を増やしています。

まとめ

「産後ケア」は、令和3年の法改正により全国展開が行われ、より多くのママ、パパが利用できる環境は徐々に整え作られてきています。

しかし、利用率の低さが示すように、まだ一般的に浸透してきているとは言い難い状況です。詳しくは後編にて解説しますが、日本の産後ケアにはまだ多くの課題が残されています。

産後の辛い時期に人に頼ることは甘えや贅沢ではありません。一人で抱え込まず、利用できる支援制度を上手に活用することによって、安心して妊娠、出産ができる社会になることを期待しています。