子ども・子育て支援策の一つ「幼児教育・保育の無償化制度」を知っていますか?

小さい子どものいる家庭では「聞いたことはあるけど、どんな制度なの?」と気になっているママやパパもいると思います。

一言でいうと「幼稚園や保育園の利用料が無料になる制度」ですが、利用する保育施設の種類や子どもの年齢によっては、自己負担額が発生するケースもあります。また、保育に掛かるすべての費用が無料になるわけではありません。

少し分かりづらいですね……。

今回は、ママやパパが気になるポイント、「幼児教育・保育の無償化制度とは?」「無償化の対象範囲」「無償化の対象にならないもの」「申請手続き方法」について、詳しく解説します。

幼児教育・保育の無償化とは?

「幼児教育・保育の無償化」は2019年10月1日から開始した国の子育て支援策です。幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳〜5歳児について保育施設の「利用料」が無償化されるというものです。また、0歳〜2歳児では住民税非課税世帯を対象に無償化されています。

保育施設は公立、私立を問わず適用され、さらに認可外保育所、認証保育所やベビーシッター、病児保育、ファミリーサポートセンターも本制度の対象です。

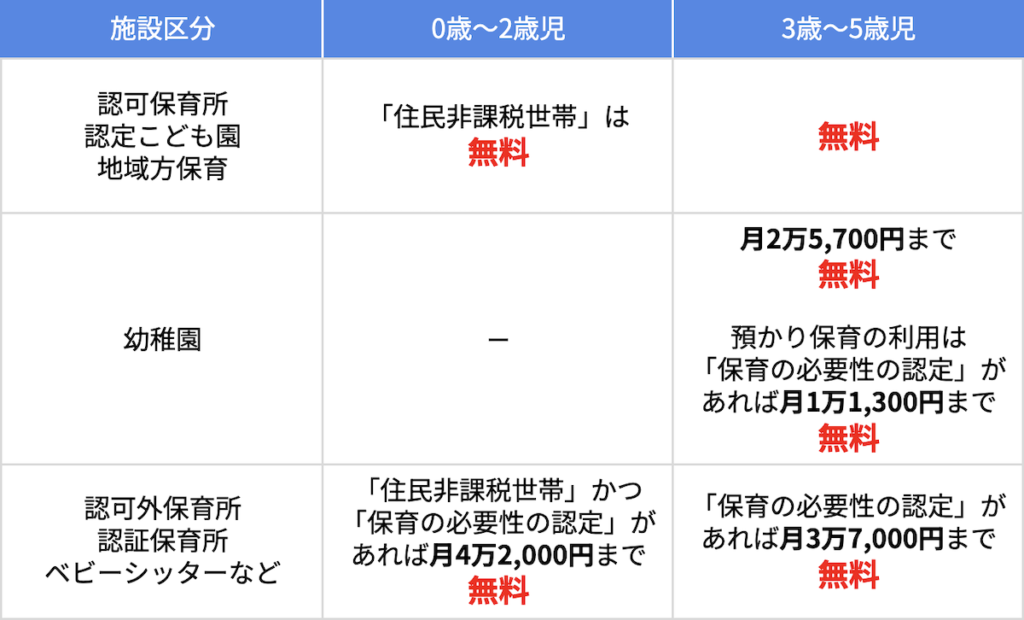

無償化の対象年齢と条件を簡単にまとめると、以下の通りです。

《参考》幼児教育・保育の無償化(子ども家庭庁)

- 0歳〜2歳児→住民税非課税世帯が無償

- 3歳〜5歳児→原則として全世帯が無償

無償化の範囲

無償化の対象になる範囲を、子ども家庭庁の資料を参考に一覧表にまとめました。

(認可保育所、認定こども園、幼稚園と併用する場合、どちらも無料)

「幼児教育・保育の無償化(子ども家庭庁)」より筆者作成

「認可保育所」「認定こども園」「地域型保育」に通う3歳〜5歳児以外は、一定の条件が付されていることが分かります。例えば幼稚園に通う3歳〜5歳児の場合、保育料のうち無償化の上限が「2万5,700円」となっており、この金額を超える分は各家庭での負担になります。

「えっ!無料じゃないの……。」と思われるかもしれませんが、この上限金額は、国が各保育施設における利用料の全国平均を参考に算出しているため、実質的には無料です。一部、特別なカリキュラム(英会話、スポーツなど)を実施している保育施設などでは、保育料が全国平均よりも高額になっているケースもあります。事前に保育施設へ確認しておきましょう。

また、子どもが2人以上いる世帯(多子世帯)を対象とした家計の負担軽減策も実施されています。子どもが2人以上いる世帯の方は、知っておきたい制度です。

住民税非課税世帯とは

「住民税非課税世帯」とは、個人住民税(市民税・県民税)が非課税になる世帯のことです。一般的には住民税の「均等割と所得割ともに非課税」の世帯のことを指し、一定の年収額以下の場合に対象となります。なお、基準になる年収額は市区町村によって異なります。

今回は東京都主計局の公式ホームページを参考に、住民税非課税世帯の条件をみていきましょう。以下①〜④のいずれかを満たす場合は、住民税非課税世帯となります。

【「均等割と所得割が非課税」になる条件(東京都主計局)】

- 生活保護法による生活扶助を受けている方

- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方

- 前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額以下の方

〈東京23区内の場合〉

出典:東京都主税局

(1)同一生計配偶者または、扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+31万円以下

(2)同一生計配偶者または、扶養親族がいない場合

45万円以下

先に説明した通り、住民税非課税世帯は0歳〜2歳の利用料が無料になります。市区町村によって対象となる年収額に違いがありますので、お住いの相談窓口へ確認をしてください。

保育の必要性の認定とは

「幼稚園の預かり保育」「認可外保育所」「認証保育所」「ベビーシッターなど」の利用料が無償化の対象となるためには、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」が求められます。

「保育の必要性の認定」を受けるには就労等の要件があります。こちらでは一例をご紹介しますが、詳細は、居住地の市町村窓口へご確認ください。

「保育の必要性の認定」の要件(一例)

参考:子ども・子育て支援制度なるほどBOOK 平成28年4月改訂版 子ども家庭庁

- 保護者が就労している(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)

- 保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)

- 保護者の疾病、障害

- 同居又は長期入院している親族の介護、看護

- 保護者の妊娠、出産

- その他

たとえば就労の場合「月48時間以上の勤務をしていること(東京都大田区)」などの規定があります。

子どもが2人以上(多子世帯)の家計負担の軽減策

住民税非課税世帯であれば、0歳〜2歳の子どもが無償化の対象となりますが、住民税非課税世帯以外でも、子どもが2人以上いる世帯(多子世帯)の家計負担を軽減する観点から、以下の支援が実施されています。

- 0歳〜2歳の第2子→保育料が半額

- 0歳〜2歳の第3子以降→保育料が無料

※「認可保育所などを利用する最年長の子ども」を第1子としてカウント。

※ただし「年収360万円未満相当世帯」の場合、第1子の年齢は問いません。

小学生以上のきょうだいがいる場合は、その子が第1子とカウントされます。

出典:子ども家庭庁

無償化の対象にならないもの

「幼児教育・保育の無償化」の対象は保育施設の「利用料」です。以下のような費用は自己負担となりますので気を付けましょう。

- 通園交通費

- 給食費(おやつ代含む)

- 延長保育料

- 行事参加費

例外として「認可保育園」「認定こども園」「地域型保育」「幼稚園(子育て支援制度に未移行、預かり保育を除く)」を利用する年収360万円未満相当の世帯、及び全ての世帯の第3子以降については、副食(おかず、おやつなど)の費用が免除されます。

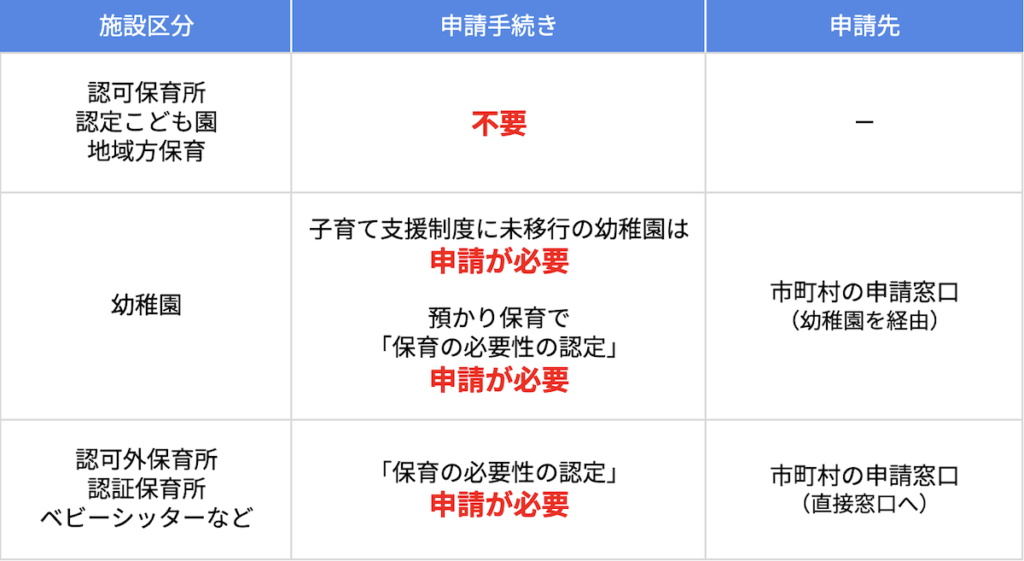

無償化の申請手続き方法

「認可保育所」「認定こども園」「地域型保育」「幼稚園(子育て支援制度に未移行、預かり保育を除く)」を利用する場合、無償化の手続きは必要ありません。一方「幼稚園(子育て支援制度に未移行、預かり保育)」「認可外保育所」「認証保育所」「ベビーシッターなど」は、各市区町村へ申請が必要となります。

申請先は市区町村の申請窓口ですが「幼稚園」の場合は原則として「幼稚園」を経由して申請することになっています。

申請方法

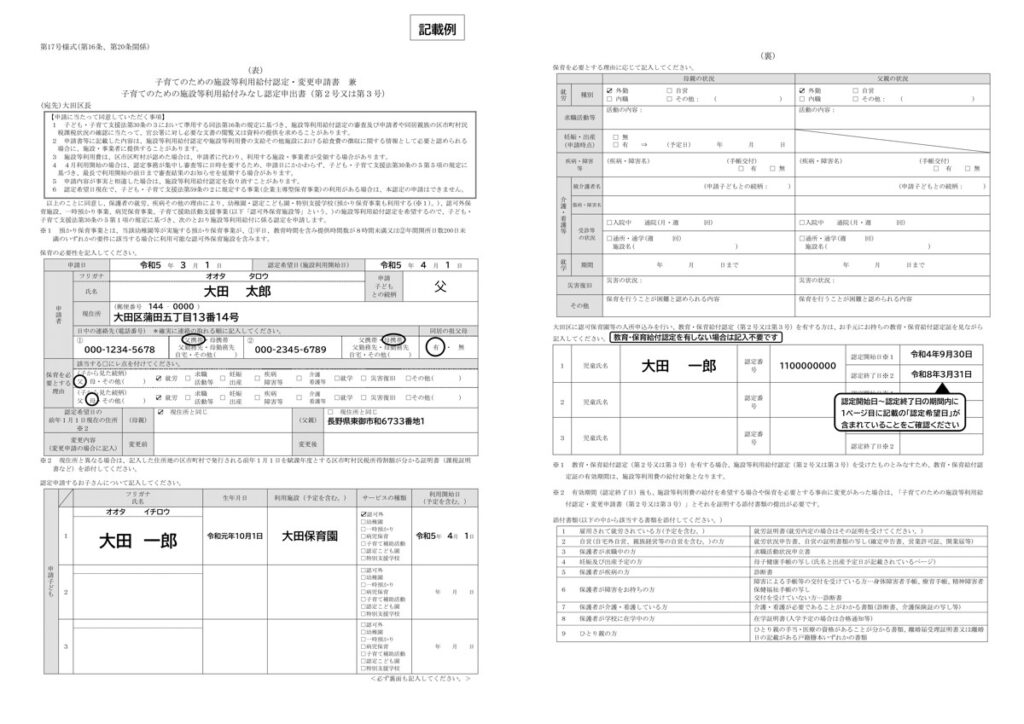

必要書類一式を郵送、または申請窓口へ持ち込みで提出します。郵送の場合は、簡易書留や配達記録を利用すると郵送記録が残るため安心です。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は市区町村によって異なります。こちらでは東京都大田区のホームページの情報を参考に、必要な書類をご紹介します(令和5年1月時点の情報)。

認定開始日は「申請窓口に書類が到着した日付」となっており「到着日以前に遡って認定することはできない」とする市区町村があります。特に、年度初めの4月1日から認定を希望する場合には申請できる期間が決まっているため、事前に書類の準備をしておくと良いでしょう。

必要書類(東京都大田区の例)

出典:東京都大田区公式サイト

- 子育てのために必要な施設等利用給付認定・変更申請書兼子育てのための施設利用給付みなし認定申出書

- 保育施設の必要性を証明する書類(父母それぞれ一部ずつ)

- ひとり親の方のみ提出:ひとり親の手当、医療の資格が分かる書類の写し、またはひとり親であることが分かる戸籍謄本

- 令和5年度1月1日時点で大田区外に住民票を置いていた保護者のみ提出(0歳~2歳のみ):住民税の非課税証明書

- 外国籍の保護者のみ提出:保護者の在留カード、または特別永住者証明書(両面)のコピー

出典:東京都大田区公式サイト

まとめ

幼稚園や保育園の保育料は、幼児期の子どもがいる家庭にとって大きな負担になります。

「幼児教育・保育の無償化」により、負担が軽くなるのは嬉しいですね。是非、活用しましょう。

また、子育て支援に積極的な自治体では独自の手厚い支援策で子育てがしやすい地域づくりを進めています。たとえば兵庫県明石市の場合、0歳〜2歳の保育料は第2子以降も完全無償になっており、さらに保護者の所得制限も設けられていません(2016年9月から)。

お住まいの自治体ではどのようなサービスを行っているのか、自治体のホームページ、または申請窓口で、ぜひ確認をしてみましょう。