「うつ病の治療で定期通院をすることになったけど、医療費の負担が心配……。」

「公的な支援は受けられるのかな?」

うつ病などのメンタル疾患の治療は「数カ月〜数年」と長期間にわたることが多いため、医療費の自己負担額が心配になりますね。

「自立支援医療制度」は、障害の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。

うつ病や発達障害などの精神疾患の診断を受けた場合には「精神通院医療」の対象となります。

この記事では、社会保険労務士、社会福祉士として「治療と仕事の両立支援」を行う筆者が「精神通院医療」について「対象者、対象疾病の範囲」「支援の内容」「申請方法」「注意点」について詳しく解説します。

もし、ご自身やご家族が対象になる場合には、お住まいの市区町村の担当課への申請をご検討ください。

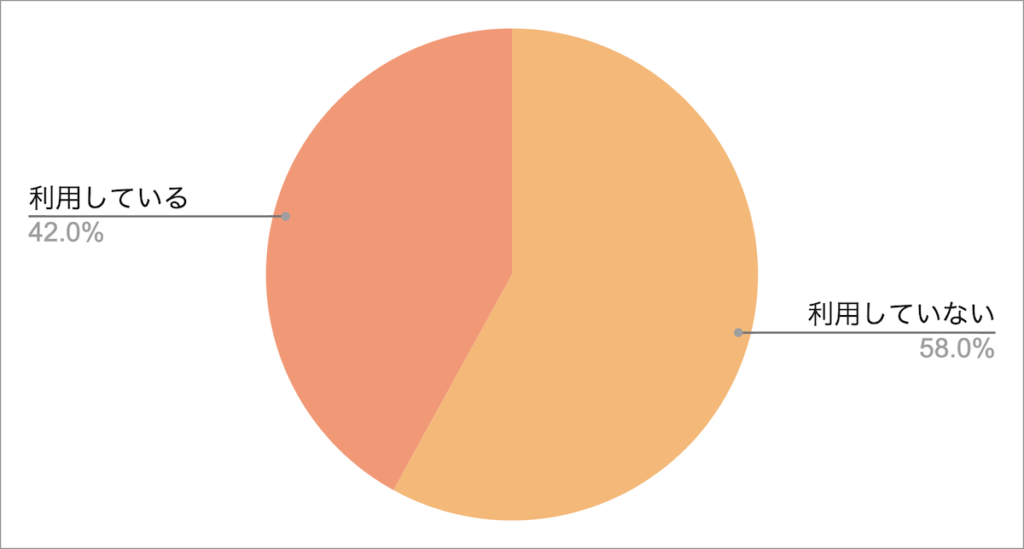

今回、famitasu編集部で独自に行なった、精神疾患で通院する100名へのアンケート結果から得られた、自立支援医療制度を実際に利用している人の声もご紹介。利用するか迷っている方はぜひ参考にしてください。

<調査概要>

調査名:精神疾患を抱えて通院されている方対象!自立支援医療制度に関するアンケート

調査対象:精神疾患を抱えて通院されている方 100名

調査期間:2024年6月21日〜6月24日

調査方法:インターネット調査

調査元:famitasu編集部(株式会社ママクオリア )

自立支援医療制度とは?

障害者総合支援法における自立支援医療制度の「精神通院医療」を簡単に説明すると、「精神科、心療内科、メンタルクリニックなどの通院治療が、1割負担になる」国の公的な制度です。

自立支援医療制度の対象は?

まず、自立支援医療制度の対象を、「対象疾患」「適用対象となる治療(医療)」の2つに分けて説明します。

「精神通院医療」の対象疾患

自立支援医療制度の「精神通院医療」の対象疾患は以下の通りです。

- 統合失調症

- うつ病、躁うつ病などの気分障害

- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症

- PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害

- 知的障害、心理的発達の障害

- アルツハイマー病型認知症、血管性認知症

- てんかん など

なお、発達障害も対象疾患に含まれます。

これらの対象疾患について通院による継続的な治療が必要と判断された場合に、自立支援医療制度が適用されます。

「アルツハイマー病型認知症、血管性認知症」が含まれていますが、こちらは若年性認知症を想定しています。

※後期高齢者(75歳以上)が認知症の治療をする場合には「後期高齢者医療制度」により自己負担は原則1割になります。

「精神通院医療」の適用対象の治療(医療)

こちらでは、自立支援医療制度の「精神通院医療」の適用対象になる治療(医療)と適用対象にならない治療(医療)について紹介します。

「精神通院医療」の適用対象になる治療(医療)

自立支援医療制度の「精神通院医療」では、基本的に通院にかかわる治療費について適用されます。

適用対象となる主な治療(医療)は以下になります。

- 通院での診察

- 薬の処方

- 精神科デイケアの利用

- 訪問看護 など

「精神通院医療」の適用対象にならない治療(医療)

次のような治療(医療)は対象外となりますので、注意が必要です。

・入院医療の費用

・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用

(例)病院や診療所以外でのカウンセリング

・精神障害と関係のない疾患の医療費

例えば、風邪や花粉症、怪我の治療に掛かる治療費は対象になりません。

自己負担額が3割→1割に軽減

自立支援医療制度を利用すると、通院治療などの医療費が「原則1割負担」になります。

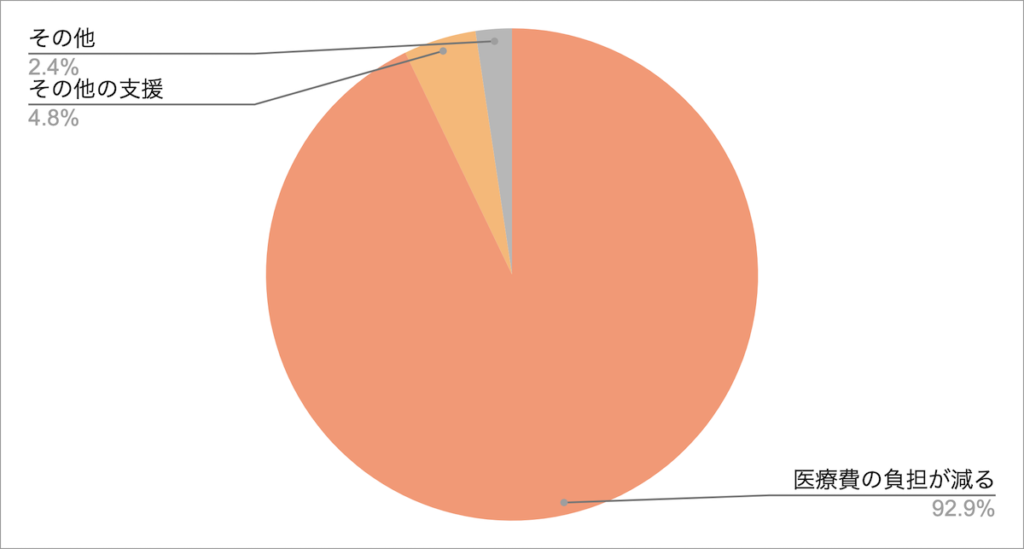

精神疾患は継続的な通院が必要になるため、医療費の負担が大きくなってしまいます。そういった背景から、「原則1割負担」がメリットだと感じる利用者は多いようです。利用者アンケートでは、9割以上がメリットであると回答しています。

- 医療費を大幅に抑えることができる。都道府県によっては一定条件下で自己負担が無料になる。

- 毎回の医療費が1割ですむので、経済的に非常に助かる。それによって通院を続けられてる面も大いにありがたい

- 精神疾患は何回も通院しなければいけない上に治りにくいため、何回も通院料や処方箋の料金がかかってしまいますが、自立支援医療のおかげでかなりお金の面でのサポートがあり、とても助かっています。

- 医療費の負担が軽減されること。また医療費の助成や公共料金の割引、減税などのさまざまな支援を受けることができることです。

原則的な自己負担の具体例を見てみましょう。

自立支援医療制度を利用していないケース

医療費(治療費+薬代)が「10,000円」掛かった例で計算すると、ご自身が加入している公的医療保険から医療費の7割にあたる「7,000円」が支払われ、自己負担は「3,000円」になります。

【自立支援医療制度を利用していないケース】

医療費(治療費+薬代):10,000円

▷公的医療保険:7,000円(7割負担)

▶︎自己負担:3,000円(3割負担)

自立支援医療制度を利用しているケース

医療費(治療費+薬代)で「10,000円」掛かった例で計算すると、ご自身が加入している公的医療保険から医療費の7割にあたる「7,000円」が支払われ、自己負担額として「3,000円」が残ります。

更に、自立支援医療制度から「2,000円」が支給されることによって、最終的な自己負担は「10,000円」の1割、「1,000円」になります。

【自立支援医療制度を利用したケース】

医療費(治療費+薬代):10,000円

▷公的医療保険:7,000円(7割負担)

▷自立支援医療制度:2,000円

▶︎自己負担:1,000円(1割負担)

治療費が高額になっても安心。世帯所得によって月ごとの自己負担額に上限あり

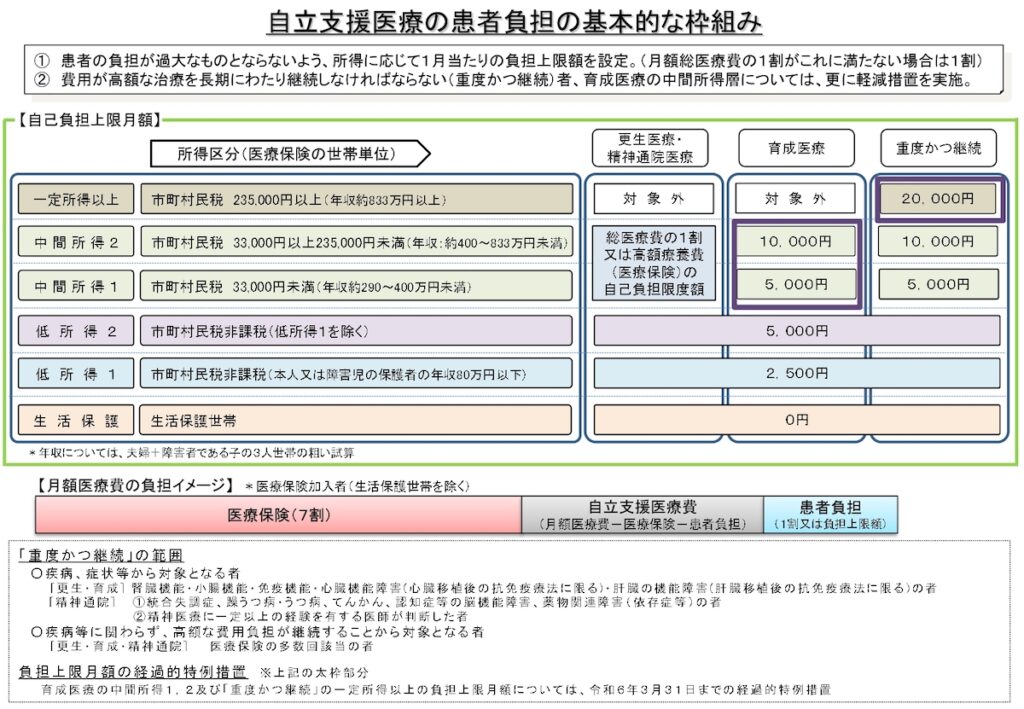

また、世帯所得によって月ごとの負担上限額が決まっています。

例えば、高額な新薬を使用した治療を行った場合でも「低所得2」では「月額5,000円」、「中間所得2」では「月額10,000円」の上限があるため、高額な自己負担を軽減することができます。

自立支援医療費を受給するための手続き

自立支援医療費を受給するためには「自立支援医療受給者証」の申請が必要です。

こちらでは「申請手続きの窓口」「申請に必要な書類」「更新申請」について紹介します。

申請手続きの窓口

申請はお住まいの市区町村の担当窓口で行います。

市区町村によって、担当課の名称は異なりますが「障害福祉課」「保健福祉課」が担当する場合が多いようです。

申請に必要な書類

- 申請書(自立支援医療支給認定申請書)

- 医師の診断書

- 同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料

- 健康保険証(写しなど)

- マイナンバーの確認書類

- その他

申請が認められると「自立支援医療受給者証」が交付されます。

自立支援医療を受ける際には、その都度「自立支援医療受給者証」を医療機関に提示してください。

「自立支援医療受給者証」の有効期間

「自立支援医療受給者証」の有効期間は「1年以内」です。

有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新手続きが必要になります。

更新の申請は、有効期間終了のおおむね「3カ月前」から受付が始まります。

病態や治療方針に変更がなければ「2回に1回」は医師の診断書の省略ができます。

詳しくは申請を行った市区町村の窓口の担当課へお問い合わせください。

「指定自立支援医療機関」について

「自立支援医療制度」による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県、または指定都市等が指定した「指定自立支援医療機関」等になります。

また、ご自身の「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関等に限られています。

現在通院している医療機関や、これから通院を希望する医療機関等が指定されているかどうかは、各医療機関の窓口や精神保健福祉センター、各都道府県、または指定都市等の担当課にお問い合わせください。

自立支援医療費を受給する際の注意点

自立支援医療費を受給する際の注意点について、3つ紹介します。

申請は申請者が行う

自立支援医療費を受給するための「自立支援医療受給者証」の申請は、ご自身で行う必要があります。

手続き方法や申請に必要な書類など、ご不明な点がある場合には、各医療機関の窓口や精神保健福祉センター、各都道府県、または指定都市等の担当課へご相談ください。

転居、転院をした際は「変更申請」が必要

自立支援医療制度が利用できるのは「指定自立支援医療機関」のみになりますので、転院をした場合には「変更申請」が必要になります。

「変更申請」は指定医療機関の変更を希望する場合だけではなく、転居した際の住所変更も申請が必要になりますのでご注意ください。

詳しくは、各自治体の担当課へお問い合わせをお願いします。

入院費など、適用の対象外になる費用がある

前述したように、入院費など対象にならない費用がありますので、注意が必要です。

改めて下記に記載したので、申請前にはご確認を忘れずに。

- 入院医療の費用

- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用

(例)病院や診療所以外でのカウンセリング - 精神障害と関係のない疾患の医療費

なお、入院費など、自立支援医療制度の対象にならない費用に関しては「限度額適用認定証」「高額療養費制度」などをご利用いただくことで自己負担額を軽減をすることができる場合があります。

参考:

医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)全国健康保険協会

高額な医療費を払ったとき(高額療養費)全国健康保険協会

まとめ

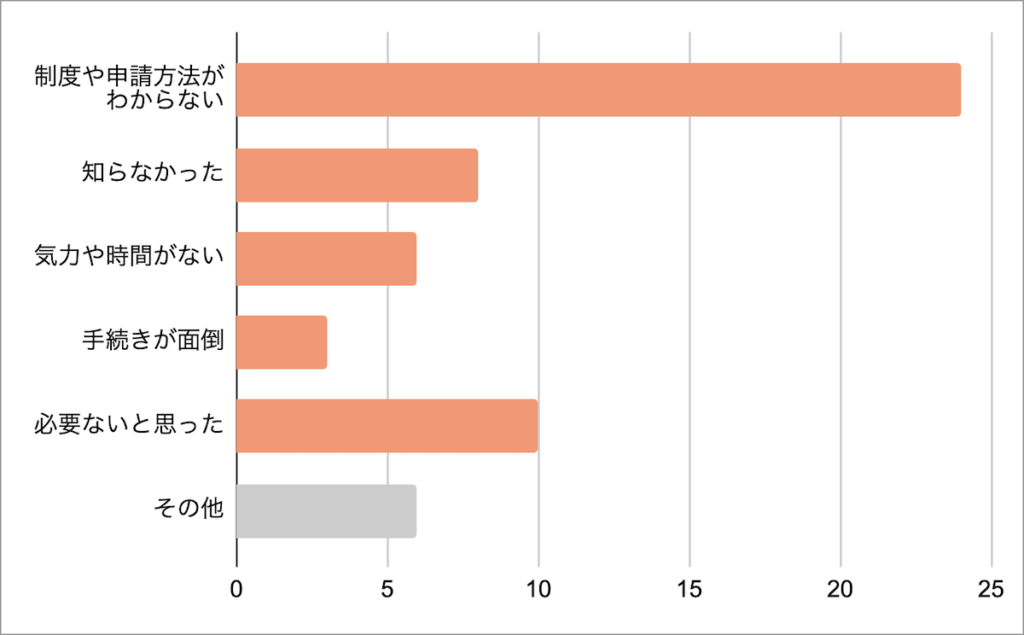

famitasu編集部が行なったアンケート結果から、精神疾患を抱えて通院されている方のうち、58%が自立支援医療制度を利用していないことがわかりました。

その理由として最も多かったのは「制度や申請方法がわからない」というものでしたが、医療機関や市町村でサポートを受けられる場合もあるので、ぜひ利用を検討していただきたい制度です。

うつ病などのメンタル疾患の治療は、急性期→回復期→安定期という経過をたどることが一般的ですが、前進、後退を繰り返しながら徐々に回復していく例も少なくありません。

「自立支援医療制度」を利用することによって、通院に掛かる費用が減り、通院への経済的、心理的なハードルを下げることにも繋がります。

安定した治療が継続的に受けられることによって、心身の状態が快方に向かうよう、公的な支援の利用をぜひ検討ください。