「産後ケア」は、産後のママの心身のケアや、赤ちゃんのお世話を受けられるサポートのことです。

産後ケアについて実施する自治体は増えていますが、利用率が低いという課題も出てきています。

本記事では「産後ケアについて国が抱える課題」をクローズアップしつつ、ママとパパが産後ケアを受けるためにはどうすれば良いのか、対策も解説します。

産後ケアを受けたいと考えている方や、産後ケアの利用を断られて悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

産後ケアの利用を断られた?産後ケア事業の課題

産後ケア事業を実施する自治体は7割を超え、サポート体制は充実してきています。しかしながら、利用率は年間出生数の「1%程度」と極めて低い状況です。

ママとパパの中には、産後ケアの利用を断られたという声を耳にしたことがある方もいるでしょう。

なぜ産後ケアが広がらないのか、その原因を7つご紹介します。

①費用面

まずは、費用面です。

たとえば神奈川県の場合、横浜市で「宿泊型」を7日間利用した場合「6,000円×7日間=4万2,000円」、鎌倉市では「18,000円×7日間=12万6,000円」の費用が掛かります。産後ケアが必要だと感じても、金銭的な理由で利用できないということが考えられます。

②利用できる施設数が少ない

「利用できる施設数が少ない」ことも利用率が低い原因の一つです。

たとえば「宿泊型」「日帰り型」の施設数でみると、人口376万人の横浜市では21か所あるのに対し、人口37万人の横須賀市では4か所しかなく、施設まで片道1時間以上掛かることもあります。

また、交通費は自己負担になること、乳児を連れて移動することの大変さも利用が進まない原因の一つです。

③申請が煩雑で時間が掛かる

申請方法にも課題があります。民間企業の運営する「産後ケアホテル」の予約はオンラインで完結する一方、自治体の産後ケア事業を利用する場合、申請のために役所の窓口に出向く必要があります。

- 電話やオンラインで申請の予約を行う

- 役所の窓口でヒアリングを受ける

- 申請書を提出する

申請後、利用する施設によっては事前面談が必要なケースもあり、子育てで疲れているママにとっては手続き自体を面倒に感じるかもしれません。

④利用基準が厳しい

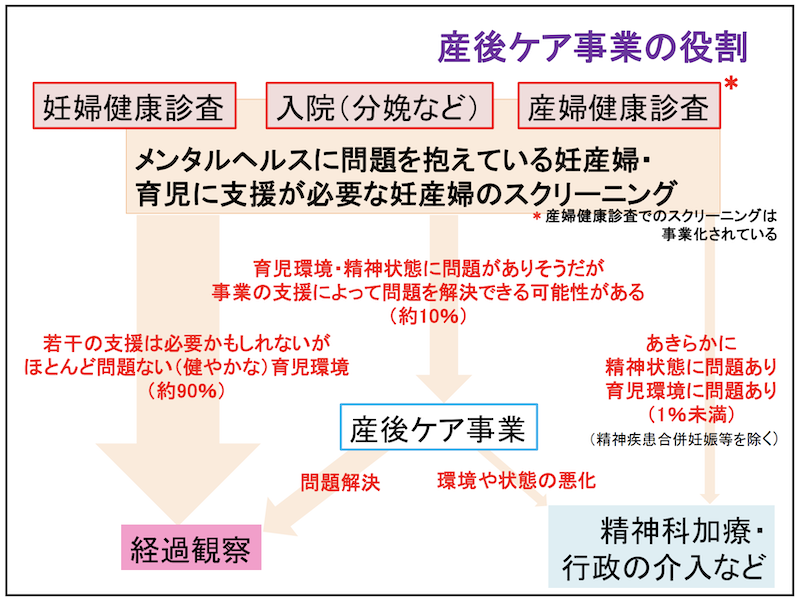

産後ケア事業の対象になる基準が厳しいことも問題になっています。日本産婦人科医会によると「育児環境・精神状態に問題がありそうだが、事業の支援によって問題を解決できる可能性がある」母子が産後ケアの対象者として想定されています。

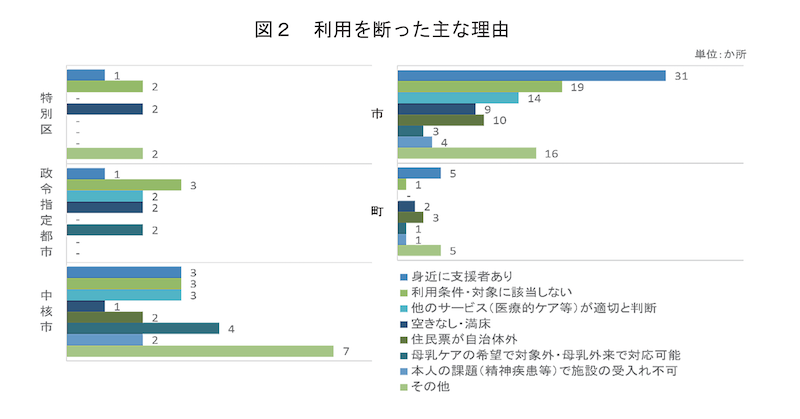

たとえば「身近に支援者がいる」という理由で、利用を断られるケースもあるようです。利用希望者の中には、申請時のヒアリングの時点で「自分は基準に当てはまらないかもしれない」「他にもっと苦しい人が受けた方がいいのでは…」と感じ、辞退するという例も出ています。

⑤家族の理解が得られない

残念ながら、家族の理解が得られにくいことも原因になっています。

ママが産後ケアの必要性を感じても「育児が大変なのは当たり前」「周りの人も産後ケアを使わずに育てている」という理由で家族の理解を得られず、ママが利用を躊躇する例も出ています。また、理解を得られない要因には①の費用面も含まれています。

⑥パパは対象外

産後ケアは原則ママと幼児が対象です。子どもの発育についてのアドバイスは、パパにも必要な知識ですが、産後ケアの対象にパパを含めている自治体はほとんどありません。※父子を対象にしている自治体は中核市(0.9%)、市(0.2%)、町(2.2%)のみ。

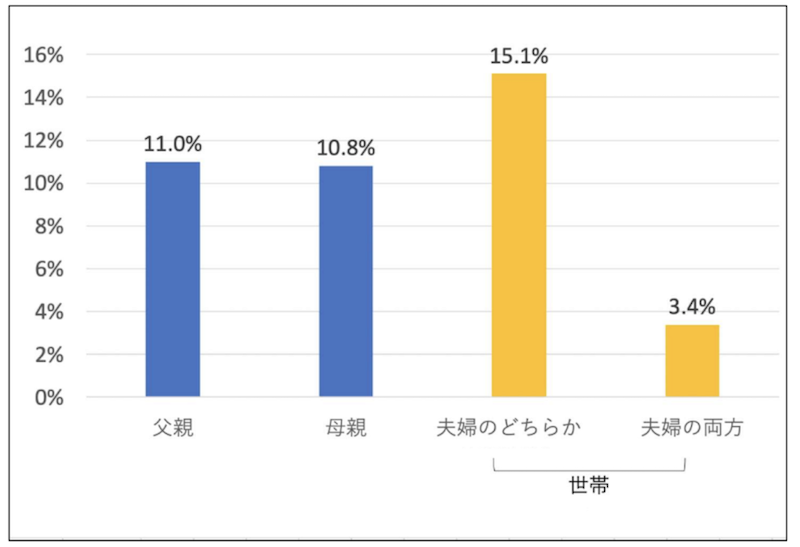

パパの産後うつの発生率(11.0%)は、ママの発生率(10.8%)と同程度という統計結果からみても、対象が母子に限定されていることも課題といえそうです。

⑦里帰り出産

産後ケア事業を含む母子保健事業の主体は自治体です。つまり、自治体に住民票がある(=住民税を支払っている)方を対象としています。

利用者の親(祖父母)に住民票がある(=住民税を支払っている)という理由で、里帰り出産をしたママの産後ケアに対して、助成金を出している自治体はありますが、全国で規定が統一されているわけではありません。

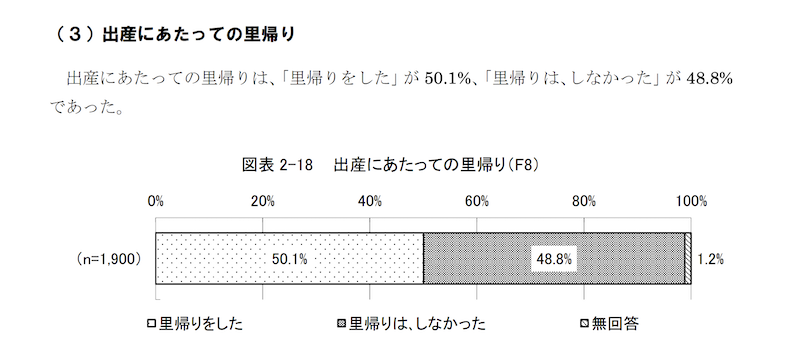

統計によると2人に1人が里帰り出産を行っていますが、実家で出産をした場合、自治体によっては助成金を受けられない可能性があることも課題となっています。

参考:産後ケア事業全国展開のための課題 ~日本産婦人科医会から~ 公益社団法人日本産婦人科医会

医療機関や助産所が抱える産後ケア事業の課題

産後ケア事業の運営について、医療機関や助産所ではどのような課題を感じているのでしょうか。ここからは実施者側の目線で課題をみていきましょう。

産後ケア事業の実施を断らざるを得ない状況にある

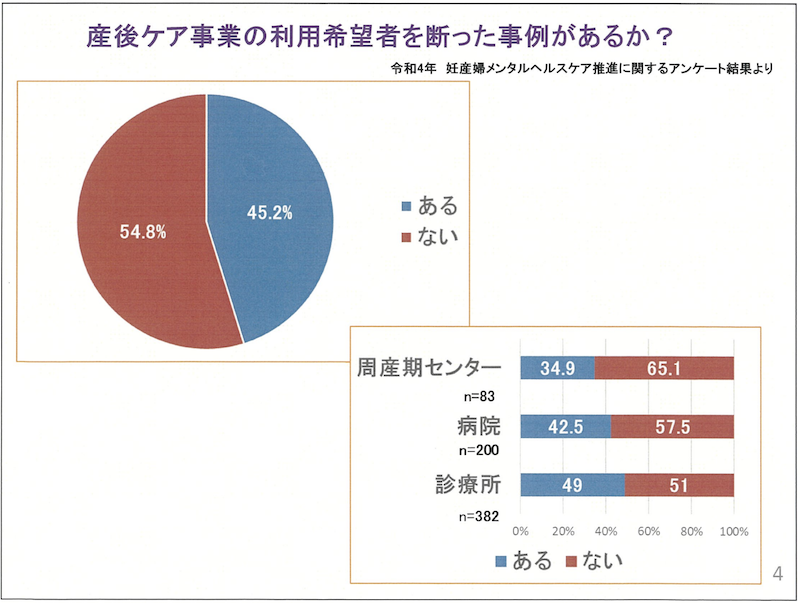

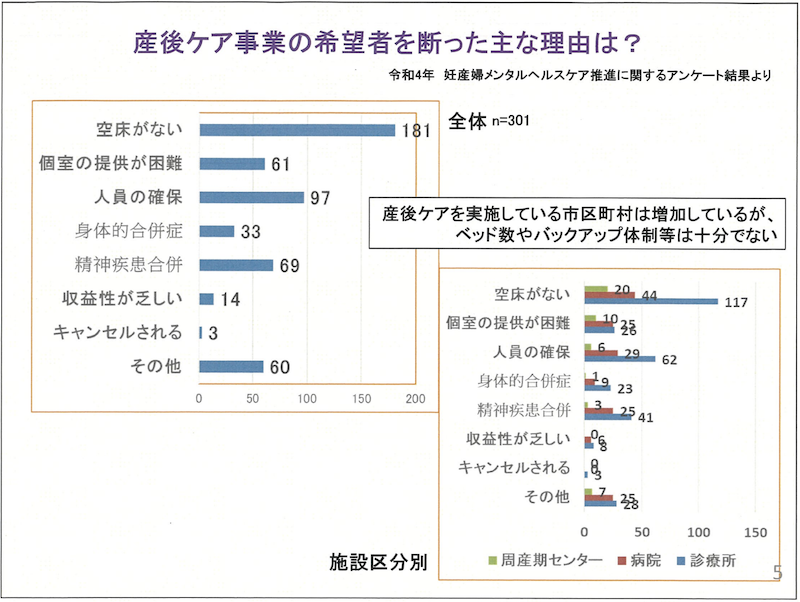

「令和4年妊産婦メンタルヘルスケア推進に関するアンケート結果」によると「産後ケア事業の利用希望者を断った事例があるか?」という質問に対して「45.2%」が「ある」と回答し、断った理由としては「空床がない」「人員の確保」「精神疾患合併」が挙げられています。

産後ケア事業を実施する自治体数が7割を超えている一方で、医療機関、助産院などは、人材や医療施設の不足という課題を抱えています。

たとえば医療施設については、近年の少子化により産婦人科施設数は年々減少していることが影響しています。特に一般病院は、16年間で44%減(1,003ヵ所→563ヵ所)と顕著な変化が見られ、産後ケアサービスに充てる為のベッドが用意できないという事情もあるようです。

参考:産婦人科医療施設の動向」施設情報調査2023より 日本産婦人科医会

産後ケア事業の現状を事業推進のための国の動きとは?

産後ケアについて、自治体の導入状況、利用者の利用状況について確認してみましょう。

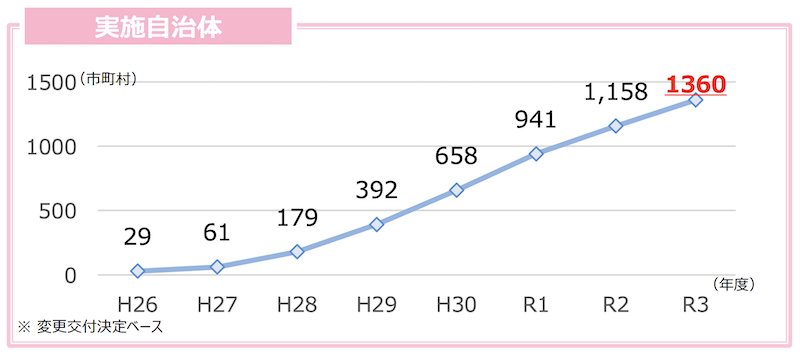

自治体の導入状況

産後ケア事業の実施市町村数は、平成26年の「29自治体(1.7%)」から令和3年には「1,360自治体(78.1%)」となり、8年間で約50倍に増加しています。富山県や鳥取県など市町村数が少ない8つの都道府県では、実施率が100%を記録しています。

利用者の利用状況

産後ケア事業を実施する自治体は増えていますが、利用率は年間出生数の「1%程度」と極めて低い状況です。

・「デイサービス個別型」1万3,132人 全国の年間出生数の「1.42%」

・「宿泊型」の利用者数は8,107人、全国の年間出生数の「0.88%」

※基準の出生数:91万8,397人(平成30年)

引用:産後ケア事業の利用者の実態に関する調査研究事業報告書 令和2年9月 厚生労働省

産後ケアを断られた時のママとパパができる対処法

産後ケアを受けようか悩んでいるママとパパや、産後ケアの利用を断られたというママとパパもいるでしょう。

さまざまな医療機関や助産院などで少しずつ受け入れは増えているものの、経済的な負担や家族の理解、まだまだ利用できる施設が少ないなどさまざまな理由で利用できなかったり断られたりしている方もいます。

ただ最近では、産後ケア事業へ民間企業の参入も始まり、支援の輪が広がってきています。自治体以外の産後ケア事業を行う民間企業も増えているため、自治体以外の窓口へ視野を広げてみるのも良いでしょう。

また自治体が実施している産後ケア事業の場合は、利用料の一部について助成金の補助が受けられますので、金銭的な理由で断られたという場合も、まずはお住まいの地域にある窓口へお問い合わせをしてみてください。

まとめ

産後ケア事業の課題について、解説しました。産後ケアは、授乳や寝かしつけの方法、母子の健康管理についてアドバイスを受けられるなど、産後のママをサポートする制度です。

母子の健康管理だけではなく、ママのメンタルケアとしても注目を集めている産後ケア事業。体の疲れはもちろん、心の中にたまったモヤモヤをそのままにせずに、積極的に利用したいですね。

famitasuでは、産後のママやパパを対象に個別オンラインカウンセリングを実施しています。

「産後ケアを利用したいものの断られてしまった」「周囲に話せない悩みがある」など、子育てや日々の忙しさに疲労を抱えているママやパパは、ぜひ下記URLから気軽にお申し込みください。