「うちの子が食事や着替えを上手にできないのは何でだろう?」

「最近、お友だちとのケンカが多くなってきてるなぁ……。」

日常生活の中で、子どもの発達が気になる場面はたくさんありますよね。

幼児期は発育に個人差があるため、心配になるのは当然です。「もう少し様子をみてみよう」と思っていても、お友だちとのちょっとした発育の差に敏感になってしまう方も多いのではないでしょうか?

この記事では、社会福祉士として知的障がいのある方の就労支援を行っている筆者が、「療育手帳(愛の手帳)」について、対象者や等級、取得することで受けられる就労に関するメリットについて解説します。

まずは情報を整理して、今後、申請手続きの行動を取る必要があるか検討するところから始めてみてはいかがでしょうか?

療育手帳(愛の手帳)とは?

「療育手帳」とは知的障がいのある方に交付される障害者手帳です。所持することで、さまざまな福祉サービスや、支援を受けることができます。

厚生労働省の集計によると、所持者は120万人を超えています(令和3年度: 121万3,063人)。手帳の形式は「手帳型」と「カード型」の2つのタイプがあります。

はじめに、療育手帳の名称と対象者の要件についてみていきましょう。

療育手帳の名称(都道府県、政令指定都市)

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳は法律により運用ルールや名称が全国で統一されているのに対し「療育手帳」は厚生労働省からの通達を基に都道府県、政令指定都市(以下「各自治体」)が独自に要綱を策定し、運用されています。

そのため「療育手帳」を発行する各自治体により数種類の名称があり、代表的なものは以下の通りです。

- 東京都、横浜市など → 愛の手帳

- さいたま市 → みどりの手帳

- 青森県、名古屋市 → 愛護手帳

「療育手帳」の名称で呼ばれている自治体が多いようなので、この記事では「療育手帳」の名称で統一して使用します。

療育手帳の対象者

療育手帳の対象者は「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。

なお、18歳以上で初めて「療育手帳」を取得する場合は知的障害者更生相談所へ取得の申請を行います(18歳未満の申請窓口は児童相談所)。また、ASD(自閉症スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)など発達障がいの診断を受けた方の中でも知的障がいを伴う場合は「療育手帳」の申請が可能です。

療育手帳の等級

18歳未満では児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所に申請を行い、精神科医や心理判定員による面談、検査(知能検査、心理検査)が実施されます。面談、検査の結果を基に判定が行われ、等級が決まる流れです。

等級区分は厚生労働省が原則的な基準を定めており、その基準を参考に、各自治体が独自に区分を設定しています。

等級区分(厚生労働省)

厚生労働省の資料によると、重度の場合は「A判定」、その他(重度以外)の場合は「B判定」となっています。

等級区分(各自治体)

厚生労働省の基準では2段階ですが、東京都や神奈川県では4段階、大阪府では3段階に細分化されているなど違いがあります。

- 東京都→1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)

- 神奈川県→A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

- 大阪府→A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

等級区分が異なる地域へ転居した場合(例)東京都から神奈川県)には、混乱しないように転居先の相談窓口で確認すると良いでしょう。

療育手帳取得の判定について

「療育手帳」の判定は「知能指数(IQ)」と「日常生活の支障の程度」を基に総合的に判断されます。

「知能指数(IQ)」はおおむね70以下(自治体によっては75以下)が基準になり「日常生活の支障の程度」については食事や入浴、着替え、排泄、洗面などの日常生活をおくる際にどの程度周りからの援助が必要かが基準になっています。

「知能指数(IQ)」の数値だけで判断されるわけではない、という点を覚えておきましょう。

なお、18歳以上で初めて申請を行う場合には、学校の成績表や医師の診療情報提供書などが必要になる場合がありますので、申請窓口で必要な書類について確認をしておくことをおすすめします。

療育手帳取得の判定基準(知能指数)

厚生労働省では「A判定」「B判定」の2つの等級区分があることをご説明しました。こちらでは、それぞれの区分について具体的な基準をみていきましょう。

まず「A判定」の基準については厚生労働省が重度障害児支援加算費についての資料で示しています。下記①②のいずれかに該当した場合「A判定」となります。

参考:重度障害児支援加算費について 厚生労働省

- 知能指数(IQ)がおおむね「35以下」であって、次の(1)(2)いずれかに該当する者

(1)食事、着脱衣、排便及び洗面など、日常生活の介助を必要とすること。

(2)異食、興奮などの問題行動を有すること。- 知能指数(IQ)がおおむね50以下であって、肢体不自由、盲、ろうあなどを有する者

以上が「A判定」の基準です。

次に「B判定」の基準については「A判定以外のもの」と定義されています。「B判定」は各自治体で区分が異なりますが、ここでは神奈川県を例として判定基準をご紹介します。

神奈川県では「B判定」を「B1」「B2」の2段階に分類しており、具体的な基準は以下の通りです。

B1(中度):知能指数(IQ)がおおむね「35以上50以下」のもので「A2(重度)」に該当しないもの。

参考:障害児(者)のための制度案内 神奈川県

B2(軽度):知能指数(IQ)がおおむね「51以上75以下」のもの。

手帳の名称や等級区分と同様、各自治体の判定基準については、お住まいの地域の相談窓口へお問い合わせをお願いします。

療育手帳取得の判定基準(日常生活の困難さ)

2つ目の判定基準である「日常生活の困難さ」については、知能指数(IQ)のように明確な数値の基準はありません。例えば「漢字の読み書きが苦手」「買い物をしたときにお釣りの計算を間違う」といった学習面(読み書き、計算)の困難さや、会話の内容を正しく理解できないといったコミュニケーションにおける困難さなど多岐に渡ります。

- 学習面:読み書きや計算が苦手

- コミュニケーション:複雑な会話の内容を理解するのが難しい、他者に状況や気持ちを伝えることが苦手

- 感情面:気持ちの起伏が激しく、自分でコントロールするのが難しい

- 生活面:着替え、歯磨き、排泄などにサポートが必要

精神科医、心理判定員が面談を通して本人や保護者の方にヒアリングを行い、日常のどのような場面で困難さを感じているか確認をして判定を行います。

療育手帳取得のメリット

療育手帳を取得することで受けられるメリットについて「税金の控除」「各種割引」「就労支援」の3つに分けて紹介します。

税金の控除

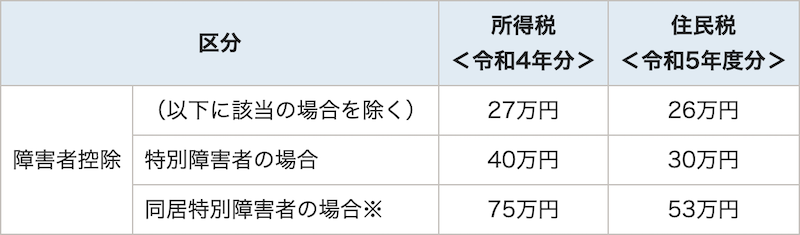

療育手帳を取得することによって、税金の控除を受けられます。ここでは東京都を例に「所得税、住民税の障害者控除」「自動車税(軽自動車税)の減免」についてみていきましょう。なお、等級区分が重度の場合は「特別障害者」という区分に該当し、控除額が高く設定されます。

所得税、住民税

納税者本人、または同一生計の配偶者、扶養家族が次の①②のいずれかに該当するときは、所得金額の計算の基礎となる所得から一定額が控除されます。

- 愛の手帳をお持ちの方(「1度」「2度」は特別障害者)

- 療育手帳をお持ちの方(「A判定」は特別障害者)

控除額は以下の通りです。

出典:東京都港区ホームページ

所得額が控除されることで、納税額が少なくなる効果があります。

自動車税(軽自動車税)

療育手帳を取得している方が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は申請により自動車税(軽自動車税)の減免を受けられます。減免額の上限は4万5,000円です(新規登録の場合は、登録月により月割額)。

ただし、例えば東京都の場合、等級区分「4度」は対象外(「1度」~「3度」が対象)になるなど各自治体ごとの基準が設定されているため、注意が必要です。

各種割引

税金の控除以外には、バスや電車などの公共交通機関を利用する際の料金が割引になったり、NHK放送受信料などの公共料金やテーマパークの利用料金が割引になったりと日常生活での経済的なサポートが受けられます。

それでは、割引の内容について、1つずつみていきましょう。

公共交通機関の割引

日常的に利用する方が多い公共交通機関でも割引を受けられます。例として東急バスとJR東日本の割引内容をご紹介します。

- 東急バス:乗車時に手帳を提示すると、本人と介護者(原則1名)の乗車料金が5割引きになります。また、定期券は3割引きで購入が可能です。

- JR東日本:乗車券の購入時に提示することで、普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く)について本人と介護者が5割引きになります。なお、グリーン券や特急券は割引の対象外になっているなど適用される範囲には注意が必要です。

他にも東京メトロや各私鉄でも割引サービスを提供しています。ご利用の際には事前に各社のホームページでご確認ください。

公共料金などの割引

公共料金などの割引について一例をご紹介します。割引を利用するためには療育手帳の提示、申請が必要です。

- NHK放送受信料の減免(全額免除、または半額免除)

- 郵便料金などの減免

- NTT電話番号案内(104)の無料利用

- 公営住宅への優先入居

さらに特別児童扶養手当を受けている世帯では、水道、下水道料金の減免や粗大ごみの廃棄手数料が免除されます。

公共料金ではありませんが、携帯電話会社では毎月の基本使用料や通話料、各種サービスなどの割引を行っています。割引率や申し込み方法の詳細は各社のホームページをご確認ください。

施設利用の割引

お出かけの際に利用できる割引もあります。

例えば東京都の場合、都立公園(上野動物園、多摩動物公園など)の入場料金や駐車場の利用料金が無料になります。

ほかにも東京ディズニーランドでは、チケット代の割引以外に、アトラクションの列に並ぶことが難しい方向けに、「ディスアビリティアクセスサービス」と呼ばれる配慮が受けられます。

各自治体ごとにさまざまなサービスがありますので、お住まいの自治体で確認をしてみてください。

就労支援

近年、障がい者の就労を促進する法律が整備されてきており、厚生労働省が令和5年12月22日に発表した統計結果によると障がい者雇用率は過去最高を更新しています。

将来、子どもが働く年齢になったときに職場ではどのような配慮を受けることができるのか、気になる方も多いでしょう。この章では「就労支援の内容」と「障がい者雇用枠で働くことのメリット」について解説します。

障がい者向けの就労支援

知的障がいのある方への就労支援は、公的機関が法律に基づいて行うものと、民間企業やNPO(非営利法人)が行っているものがあります。適切な支援を受けることによって経済的自立を図るだけではなく、仕事を通じて社会とのつながりを持つという意味でも有効に利用していきましょう。

- ハローワーク(厚生労働省):ハローワークでは障がいのある方専門の窓口があり、相談受付から求人の紹介、応募書類の添削など就職活動をトータルでサポートしています。

- 地域障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構):障がいのある方へ働くことへの専門的な支援を提供している機関です。利用者に職業リハビリテーション計画を作成し、その計画に沿ってさまざまなプログラムを行う他、就職後もジョブコーチと呼ばれる専門のスタッフを派遣して働き続けるための支援(定期面談など)を行っています。

- 就労移行支援事業所(民間企業、NPO法人など):障がいのある方を対象に業務スキル、コミュニケーションスキルなどの就職のためのスキル獲得の訓練や、応募書類の添削、面接同行といった就職活動のサポートを提供している事業所です。

- 転職エージェント(民間企業):転職エージェントの中には障がいのある方専門のサービスを提供している会社もあり、障がい者雇用に精通したスタッフによる面談を通して障がいの特性や得意なこと苦手なことを把握したうえで、多くの企業の中からマッチする求人の紹介をしています。

障がい者雇用枠での採用

障がいがある方の雇用機会の創出、経済的的自立を促進するため「障がい者雇用枠」での採用が積極的に行われています。「障がい者雇用枠」で働くことのメリットについての一例を挙げましょう。

- 合理的配慮を受けられる(短時間勤務、特性に合わせた業務、通院日の欠勤など)

- 周りの協力を得やすい

- 困りごとの相談がしやすい

合理的配慮の内容は、障害特性によりさまざまなものがあります。

具体的には、「集中力が続かない」特性がある方には、1つの業務を細分化して、短時間で終わる小さな仕事をお願いしたり、「周りの音が気になる」という特性がある方には、個室を用意したり、ヘッドフォンや耳栓を付けて作業をするといったものです。他にも、読み書きに困難さを感じている方に対しては、マニュアルにフリガナを振って読みやすくしたり、最近では作業手順を動画で撮り、いつでも手順を見直せるようにしたりするなど仕事へのストレスを小さくする取り組みも行っています。

療育手帳取得のデメリット

療育手帳を取得することによって、所得税の控除や交通機関の利用料金の割引、将来的には就労支援が受けられるなど、さまざまなメリットをご紹介してきましたが、取得することで明確に不利益になるようなことはありません。

しかしながら、お子様に知的障がいがあることを知られることによる不安や、手帳の申請、更新の手続きに時間が掛かることをデメリットと感じることはあるかもしれません。

療育手帳は必ず取得しなければならないものではありません。取得をしたあとに、成長によって必要がなくなったら返却することもできます。取得をすることで得られるメリットを考え、必要と判断した場合に申請を検討してみてはいかがでしょうか。

療育手帳の申請方法

療育手帳の申請方法についてみていきましょう。申請時に必要な書類は各自治体によって異なる場合がありますので、申請前に各自治体の申請窓口へご確認ください。

申請に必要な書類

申請日に必要な持ち物について、東京都を例に説明します。東京都では本人確認資料としてマイナンバーカードの記載が、情報連携の対象になりました。

参考:愛の手帳判定当日の持ち物一覧表(令和5年2月以降の判定)

- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、健康保険証、住民票の写し、パスポートなど)

- 写真(縦4㎝、横3㎝)

- 母子手帳

- 診療情報提供書(精神科、心療内科などに通院中の場合)

- お薬手帳など

申請の流れ

申請をしてから手帳を取得するまでの期間は、3カ月程度を見込んでおくとよいでしょう。特に新年度が開始される前の2月、3月は申請者が増える傾向があります。進学、進級のタイミングで保育園、幼稚園、小学校などで先生の配慮が必要な場合には、各自治体に申請の予約枠について確認し早めの対応を心がけましょう。

①窓口

18歳未満では児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所に申請を行います。事前に予約を必要としている場合が多く、例えば東京都の場合、毎月5日に翌月分の予約枠が解放され、電話での予約が開始される運用です。

予約枠は先着順で埋まっていくため、あらかじめ窓口のホームページなどで予約開始日を確認をしておくことをおすすめします。

②判定

判定方法は各自治体によって異なりますが、ここでは東京都の例で説明をします。

【判定の流れ】

- 受付

- 愛の手帳交付申請書への記入

- 心理学的判定(面接・心理検査)

- 医学的判定(問診・診察・身体測定)

判定には2時間〜3時間程度かかる場合が多いようです。時間に余裕をもって臨むと良いかもしれません。また、判定から交付までは1カ月〜3カ月ほど掛かります。

③公布

判定が終わり、等級区分が決まると各自治体から判定結果が郵送で通知されます。通知の内容を確認し、指定の日時に各自治体の窓口で受け取る流れです。

④更新

知的障害の症状は一生涯同じとは限らず、年齢による発達や環境の変化の影響で変わる可能性があります。そのため、原則2年で更新するよう定められていますが、障がいの状況から、3年や5年など原則以外の更新期間を設定することも可能です。有効期限の3カ月前に更新の案内が届き、更新手続きを行います。

更新期間についても各自治体ごとの判断基準があり、東京都の場合は3歳、6歳、12歳、18歳の時点で再判定をうけ、児童相談所で更新するルールになっています。

療育手帳についてまとめ

厚生労働省では療育手帳制度の目的を「療育手帳制度について」の中で以下のように説明しています。

この制度は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受けやすくするため、知的障害児(者)に手帳を交付し、もって知的障害児(者)の福祉の増進に資することを目的とする。

引用:療育手帳制度について 厚生労働省

つまり、困りごとを抱えている方の相談を受けつけ、さまざまな公的支援につなげることでその困りごとを解決し、結果として生活しやすくなるためのお手伝いをする制度です。

各自治体によって運用が異なり、分かりづらい部分も多いかもしれません。もし支援が必要と感じた場合は、お住まいの申請窓口への相談をご検討ください。