日本の育休は原則1年、最長でも2年間ですが、なんと、ドイツでは子どもが満8歳になるまで育休を取得することができるそうです。

今回は、2023年5月に内閣府が実施した「令和4年度 内閣府委託事業 我が国及び諸外国の少子化の状況などに関する調査」の結果をもとに、日本と諸外国の出生率や不妊治療、子育ての違いについて解説します。

※調査対象国は、日本、及び諸外国(スウェーデン、ドイツ、フランス、アメリカ、シンガポール)の計6カ国です。

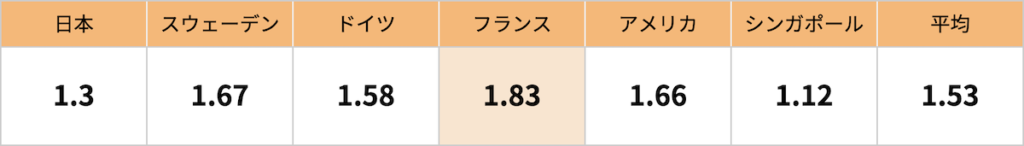

まずは、少子化対策のニュースでよく耳にする「合計特殊出生率」の動向からみていきましょう。

合計特殊出生率の動向

合計特殊出生率とは「15〜49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの※」です。

※一人の女性が、一生の間に産む子どもの数に相当するもの

調査対象のすべての国で「2.0人」を下回っています。フランスでは、「妊娠に関わる医療費については、全額社会保険が適用される」「パートナーの出産前後は父親の休暇取得(7日間)が義務化されている」など妊産婦を支援するようなルールが設けられていることも出生率をあげる要因の一つかもしれません。

こども家庭庁調査資料より筆者作成

不妊治療

不妊治療の各国の取り組みは以下の通り。

スウェーデン、ドイツ、フランスは男性の対象年齢も設けられており、その中でもドイツでは年齢の下限(25歳以上)も設定されています。

また、フランスでは女性同士、または女性1名のみで利用可能な点が特徴的です。

こども家庭庁調査資料より筆者作成

※クリックで拡大

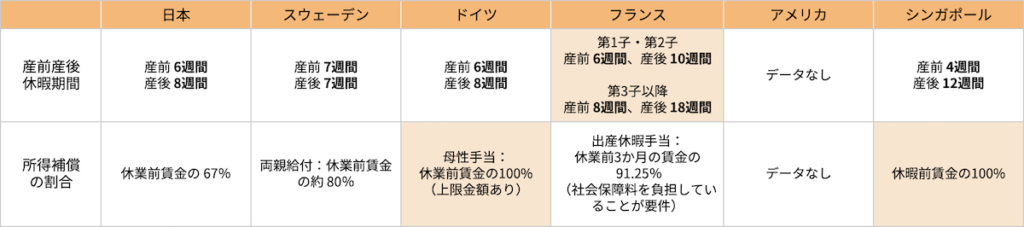

産前・産後休暇と所得補償

産前産後の休暇期間は、合計して14週間〜16週間としている国が多いです。フランスは第3子以降の休暇期間が合計26週間(産前8週間、産後18週間)と他国よりも長く設定されています。

こども家庭庁調査資料より筆者作成

※クリックで拡大

所得補償は、休業前の賃金の「67%〜100%」が一般的なようです。日本では 67%となっていますが、休業手当は非課税のため所得税の控除は無く、次年度の住民税の算定基礎にもなりません。つまり、給与所得よりも優遇されているということです。

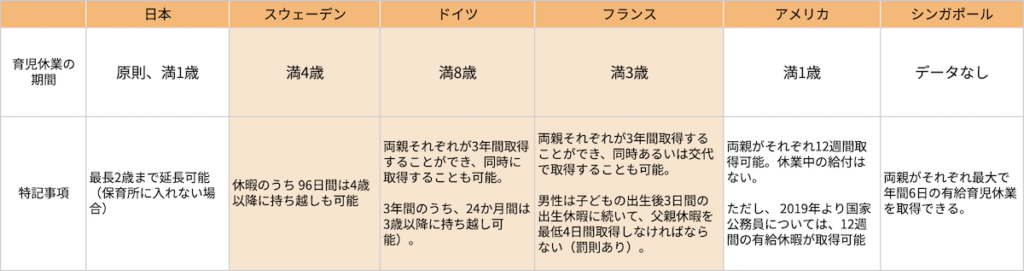

育児休業中の期間

「育児休業の期間」は、フランスは子どもが満3歳まで、スウェーデンは満4歳、ドイツは満8歳までと、日本と比較すると長期間の利用が可能です。

また、フランスとドイツでは両親が同時に育休を取得することができるため、どちらか一人に負担を集中させない工夫がされています。

※クリックで拡大

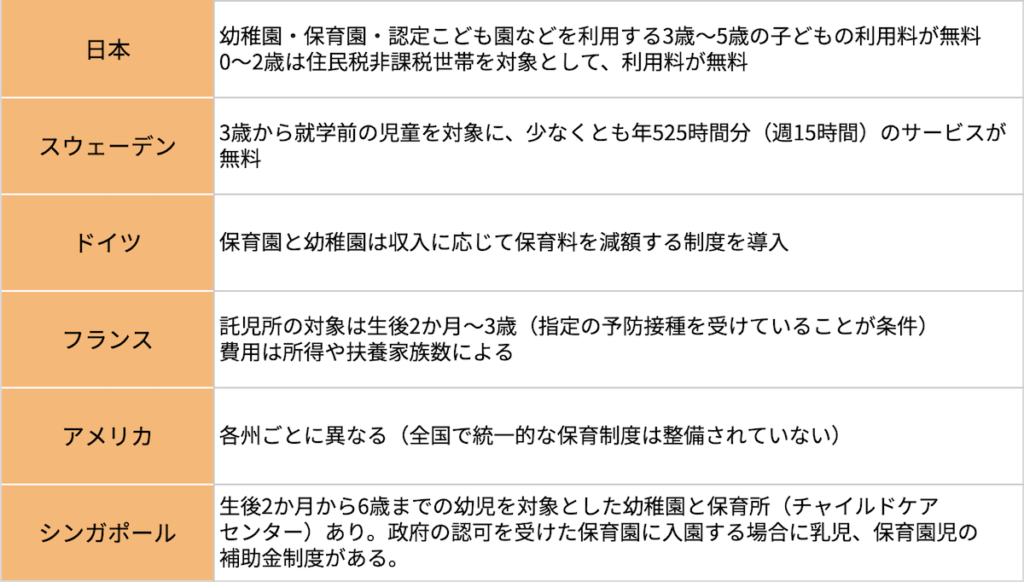

保育サービス

各国の保育サービスについては、利用料を無料としているケースと、家庭の所得に応じて減額、または無料としているケースに分けられます。

※クリックで拡大

例えば、ドイツの場合、保育料は世帯年収の上限(例:7万ユーロ)を決めて、それ以上は満額を支払い、それ以下は収入に応じて減額。生活保護を受けている世帯は政府が保険料を負担するといった仕組みです。シンガポールの助成金制度も家庭の所得に応じて、政府が助成する金額が変動します。

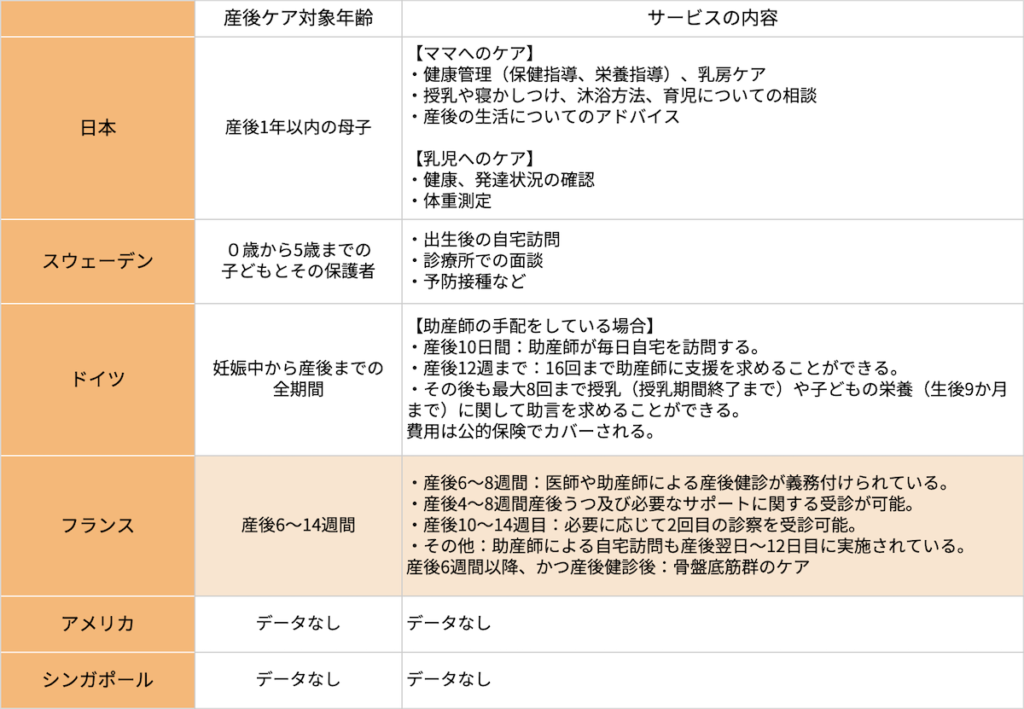

産後ケア

産後ケアは、医師や助産師の自宅訪問、健康診断、授乳指導や健康相談が中心となっています。

フランスでは産後6~8週間の間に、医師や助産師による産後健診が義務付けられていたり、産後健診を受けた後は骨盤底筋群のケアを受けることができたりと母体を保護するための手厚い仕組みができていることが分かります。

※クリックで拡大

パートナーの協力

子育てを円滑に進める為には、パートナーの協力が不可欠です。

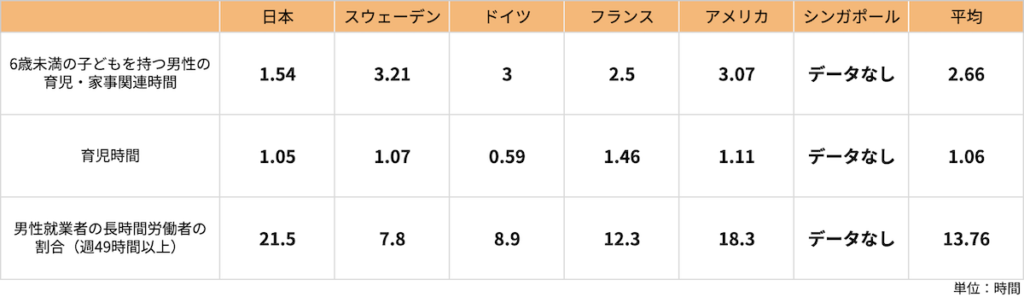

各国の男性が家事や育児にどのくらいの時間を使っているのかを調べてみました。

「6歳未満の子どもを持つ男性の育児・家事関連時間」「男性の育児時間」「男性就業者の長時間労働者の割合(週49時間以上)」をまとめたのが以下の表です。育児や家事に関わる時間と、長時間労働の相関関係が見えてきますね。

※クリックで拡大

まとめ

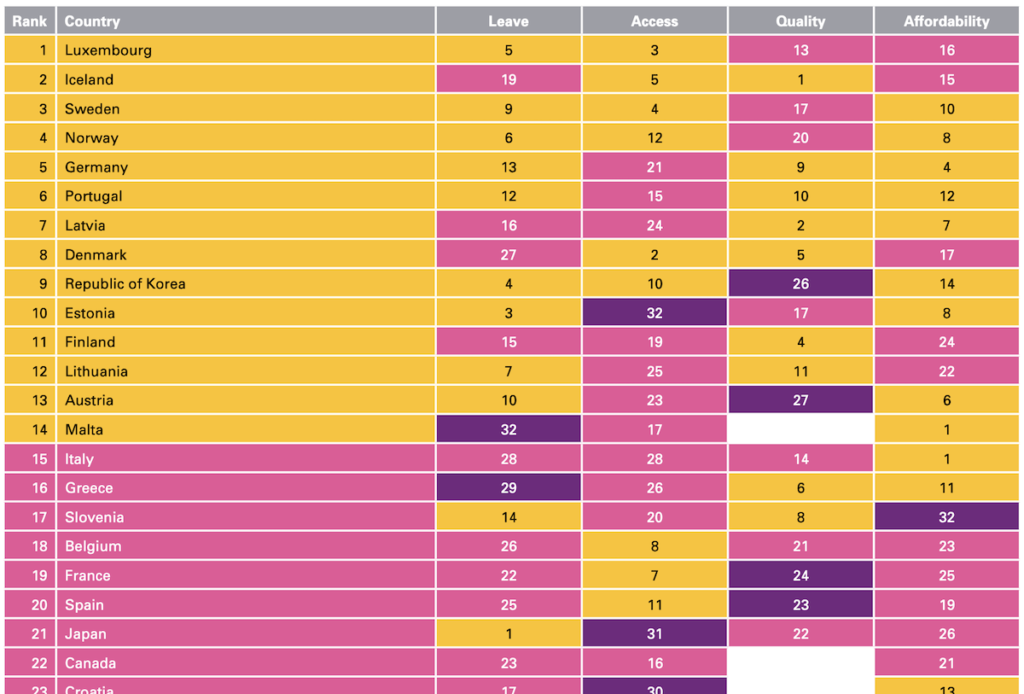

2021年6月、Unicef(ユニセフ)は、経済協力開発機構(OECD)および欧州連合(EU)加盟国を対象に、各国の保育政策や育児休業政策を評価し順位付けした「先進国の子育て支援の現状(原題:Where do rich countries stand on childcare?)」を発表しました。

この報告書の中で「日本の子育て支援策」の総合順位は「41か国中21位」と中位にランキングされています。しかし、項目別でみると「育児休業制度」では「41か国中1位」となっており、これは、父親に認められている育児休暇の期間が最も長い(原則、子どもが1歳になるまで)ことが評価されたものです(表「Rank21」「Leave」の列)。

出典:ユニセフ公式サイト

こちらで評価されているように、日本でも男性が育児に参加できるための制度は整いつつあります。その制度を利用する機会を増やすことで、今よりも子育てがしやすい環境が作れるかもしれません。

今回の記事が諸外国の子育てについて知るきっかけになり、日本の置かれている状況を客観的に把握することに役立ちましたら幸いです。

諸外国でも少子化という日本と同じ課題を抱えながら、解決策を模索しています。各国の取り組みを参考にしていけると良いですね。